|

НЕПРОШЕДШЕЕ

Об авторе | Анна Кознова родилась в Москве. Окончила факультет иностранных языков МПГУ (2010) и аспирантуру при нем (2013). Кандидат филологических наук. Работает в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Дом-музей Б.Л. Пастернака». Предыдущая публикация в «Знамени» — «У истоков “Городка писателей” в Переделкине» (№ 1, 2022).

Анна Кознова

«Не наш»

Еще раз о подписях Б.Л. Пастернака под статьями конца 1930-х годов1

В 1936 году состоялось долгожданное завершение строительства Городка писателей в Переделкине, и на огромные двухэтажные дачи с верандами въехали первые счастливые арендаторы, «инженеры человеческих душ». Дачи были построены плохо, сданы сырыми: без лестниц и шпингалетов, с обилием штукатурки. Но это было не столь важно, ведь писатели получили почти собственные (в пожизненную аренду) коттеджи с огромными кабинетами с двойным светом, и «кухней, на которой можно танцевать»2. Первые месяцы ушли на благоустройство: межевались участки, рассаживались деревья и кустарники, некоторыми из переделкинцев закупался скот и домашняя птица. Празднование новоселья перетекало из одного дома в другой. В воспоминаниях старожила Переделкина писателя Виктора Панова сохранились описания подобного праздника у Бориса Пильняка, автор воспроизводит даже диалоги гостей:

«В погожий летний день перед закатом солнца Пильняк праздновал новоселье, ранее мною невиданное. Не столы заняты кушаньями, а две широкие доски, положенные на подпорки высотою в пояс человеку. Подходи к доскам и бери с блюда, что тебе нужно, наливай в бокал, в рюмку из любой бутылки. Помощницей была дочь Пильняка Наташа... Она улыбалась Константину Федину, Борису Пастернаку, Николаю Погодину… Кто-то из гостей сказал, что на новоселье, по старинному обычаю, надо бы принести лапти и онучи. Посмеялись. Пастернак подарил Борису Андреевичу книгу. Хозяину желали долгого житья на этой даче.

Николай Зарудин, самый приглядный из гостей, в светлой вышитой рубашке, попросил у Наташи горчицу.

— Ух, сколь крепкая, — поморщился. — Борис Андреевич, поедем за очерками?

— Поедем-то поедем, — ответил Пильняк, — только табачок врозь. Ты в прошлый раз присосался к моему.

— Боря, брось романы. Там у тебя голые герои торчат как столбы. Ты — очеркист, многие позавидуют. Рубишь метко, в цель. Острый глаз, как у драматурга. — Близорукий Погодин, наполняя рюмку, расплескал вино. — Я тебе заказываю пьесу. На веранде слышу твою машинку… В сто раз меньше твоего пишу.

— Мешаю? Скажи честно, — спросил Пильняк. — Я буду закрывать двери.

— Боря, едва доносится — как дятел издалека…

— А меня пьесы не увлекают, — сказал Пастернак. — Даже и не пытаюсь.

— У вас, Борис Леонидович, не обижайтесь, — Погодин пошатнулся, — сумбур и бормотание, а в пьесе будь ясен, увлекай зрителя. И слово подобно спелому яблоку. А я — что? Был рядовым газетчиком и нашел овсяное зерно, сварил кисель из того зерна, понес его в театр…

— К царю! — воскликнул Артём Весёлый. — Мы сказку от бабушки слышали, а царь пожаловал за блюдо киселя золотую тетерку.

— Не поссоритесь? — спросил Роберт Эйдеман, поэт, руководитель ОСОАВИАХИМа страны. — Предлагаю откинуть в сторону зерно и тетерок. Я прочитаю вам короткое стихотворение»3.

Вскоре хозяин и некоторые гости этого праздника навсегда исчезнут. А предзнаменованием этого станет август 1936 года.

Голоса проживающего в городке золотого состава советской литературы имели большой идеологический вес. В письме к родителям Борис Пастернак намекал на обязательства, накладываемые на писателей заботой Союза писателей: «…Я попал в двухэтажный, наполовину мне не нужный дом, не только учетверяющий ежемесячное орудованье тысячами и пр., но, что посущественнее, требующий столь же широкой радости в душе и каких-то перспектив в будущем, похожих на прилегающий лесной участок»4.

Участие писателей, оплаченное щедрым дачным авансом, потребуется уже в конце первого переделкинского лета, в преддверии Первого московского процесса, показательного суда над Зиновьевым и Каменевым и еще четырнадцатью подсудимыми. Оказалось, что на огромных участках, размеры которых достигали трех гектаров, каждый был на виду. Не это ли было первоначальной задумкой при создании городка для писателей?

20 августа состоялось заседание президиума правления Союза советских писателей, посвященное процессу троцкистско-зиновьевского блока, на котором было вынесено следующее постановление: «Разослать в редакции московских газет для напечатания текст обращения Союза советских писателей “Всем друзьям Советского Союза и читателям”. Поручить отредактировать обращение т.т. Федину, Павленко и Вишневскому»5.

На следующий день, 21 августа, на четвертой странице газеты «Правда» рядом с похожими статьями ученых и академиков появилось написанное «по поручению президиума правления Союза советских писателей»6 обращение «Стереть с лица земли!». Статья Союза писателей требовала «применить к врагам народа высшую меру социальной защиты»7. Первая в своем роде, она изобиловала образами и витиеватыми метафорами, все последующие будут написаны суше и прозаичнее.

Обращение было написано именно в Переделкине. Накануне на собрании Константин Федин так представлял его президиуму: «Группа товарищей, которая живет у нас в Переделкине, написала проект обращения, рассчитанный на очень широкий резонанс. Это обращение должно пойти от имени Союза»8. Под статьей стояли подписи шестнадцати писателей, большинство из которых совсем недавно въехали на дачи в Переделкине.

Среди этих писателей значился и Борис Пастернак. Именно об этой заметке Марина Цветаева будет с негодованием писать А.А. Тесковой: «разве можно после такой элегии [последняя элегия Рильке] ставить свое имя под прошением о смертной казни (Процесс шестнадцати)?!»9.

Однако реплики писателей на собраниях и частные документы позволяют предположить, что Пастернак не подписывал этого обращения. В сохранившемся в бумагах ССП тексте статьи почти все имена подписавшихся писателей напечатаны на машинке. Имя Пастернака было проставлено сразу за фамилиями руководства ССП и авторов заметки. Подпись Пастернака имела большое стратегическое значение для Союза писателей: во-первых, она позволяла добиться видимости единства писательских рядов в глазах партийного руководства, а во-вторых, сделать показательный процесс легитимным в глазах западного мира10.

25 августа 1936 года прошло еще одно собрание президиума ССП, на котором обсуждался приговор Верховного суда (а также подписывались новые обращения в газеты, подписи к которым были проставлены уже отдельно каждым из писателей даже на форзаце стенограммы). В общем потоке обвинений Зиновьева и Каменева в предательстве и фашизме и требований расправы звучал один человеческий голос: Юрий Олеша защищал Пастернака. Между ним и секретарем Союза писателей, иранским поэтом Абулькасимом Лахути, состоялся следующий диалог:

«ОЛЕША: что касается Пастернака, я не склонен нападать на Пастернака. Я уверен, что Пастернак будет ярким защитником на деле и в жизни. Ему трудно подписать смертный приговор. Тут надо быть рабочим, надо иметь революционное прошлое. Я уверен, что Пастернак будет с оружием защищать родину, когда это будет необходимо.

ЛАХУТИ: Вы говорили, что Пастернак будет с нами во время войны. Но что же — он не будет стрелять? Нам не нужны такие красноармейцы.

ОЛЕША: Нет, я не то хотел сказать. Если так, то я снимаю свое заявление»11.

На этом же собрании Владимир Киршон, который скоро будет исключен из партии и арестован по делу Авербаха, открыто обвинял Пастернака: «Пастернак знает, что люди (sic!) убили Кирова и хотели убить Сталина. И он отказывается подписать резолюцию. Если человек отказывается подписать такую резолюцию, то это факт политического порядка»12.

Четыре дня спустя в докладной записке отдела культурно-просветительской работы ЦК секретарям ЦК Кагановичу, Андрееву и Ежову были подведены итоги писательского заседания. Отмечалось как единодушное одобрение приговора, так и ошибочное выступление Юрия Олеши: «Следует отметить, как плохое, выступление Олеши; он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требования о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может»13. В январе 1937 года, во время Второго московского процесса об отказе Пастернака подписать это письмо вспомнит критик Марк Серебрянский: «Когда все говорили о расстреле, он говорил, что гуманность ему не позволяет подписаться под расстрелом»14.

Еще одно свидетельство об отказе Пастернака подписываться под этой статьей находится в записной книжке главы Союза писателей Владимира Ставского. Иван Беспалов, партиец, критик, главный редактор Гослитиздата, вероятно, в качестве требуемой от партийных писателей работы с беспартийными регулярно (и довольно нейтрально) сообщал Ставскому о настроениях Пастернака, своего ближайшего соседа по даче. Он тоже в точности повторил Ставскому эхом разлетевшиеся по Союзу слова Пастернака: «Я не могу подписать смертный приговор»15.

Следующий процесс над Радеком, Пятаковым, Сокольниковым и Серебряковым и другими, открывшийся 23 января 1937 года, вновь побудил руководство ССП обратиться к писателям: 24 января были разосланы приглашения на особое заседание президиума. В этот день драматург Александр Афиногенов виделся с Пастернаком в Переделкине, тот прямо говорил ему об отказе участвовать в собрании: «Разговор с Пастернаком. Он рубил ветки с елей. Подставлял лестницу, неловко ударял топором, ветки падали, работница ломала их и складывала на санки. Лицо у него было в соринках от веток и зимней прелой хвои. “Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнется плохое. Меня будут ругать. Не поймут”»16.

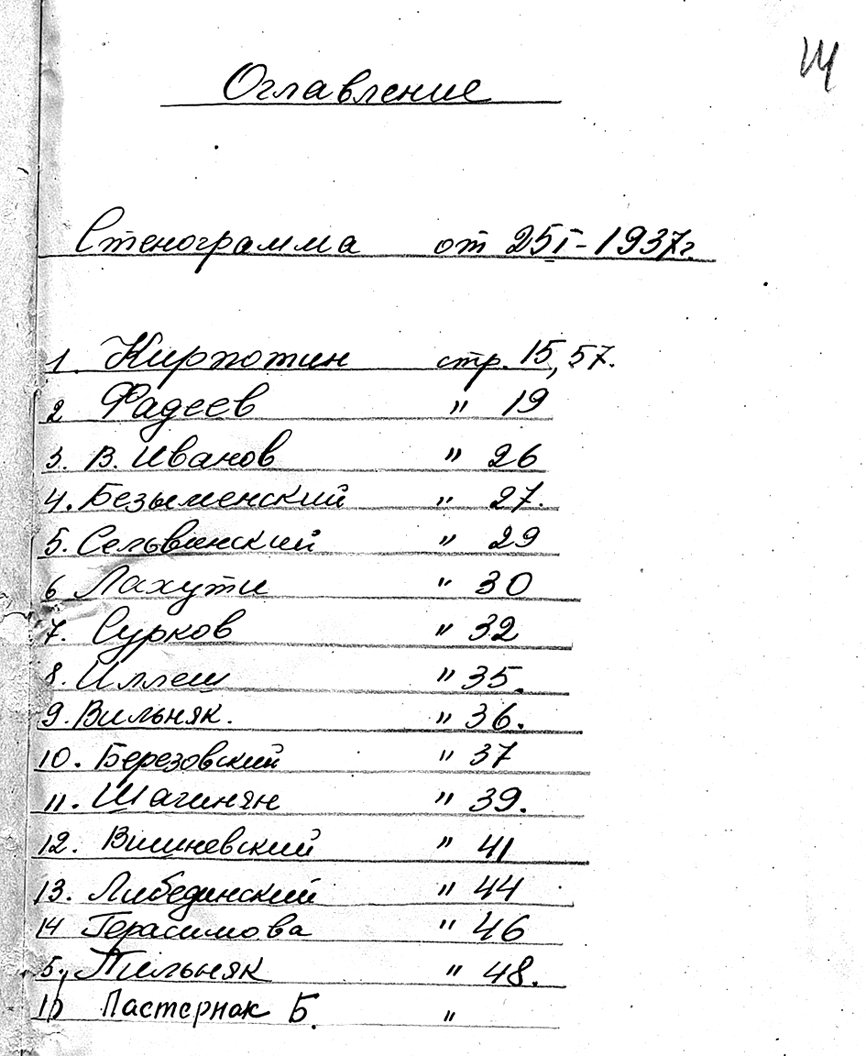

Отсутствие Пастернака на собрании было замечено: резко высказался сосед по дачному городку Василий Ильенков, намекая на политические взгляды и предыдущие заявления Пастернака о процессах. В оглавлении стенограммы этого собрания фамилия Пастернака вписана другим почерком последней, на месте номеров страниц с выступлениями — оставлен пропуск17. От него ждали высказывания.

Через несколько дней Пастернак напишет короткое, знаменитое своей неоднозначностью заявление:

«Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей под резолюцией президиума Союза советских писателей от 25 января 1937 года. Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего прибавить.

Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, нового слова поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи»18.

К моменту написания этой намеренно запоздавшей записки19 «Литературная газета» с резолюцией, подписанной двумя десятками писательских имен, была уже опубликована. Помимо коллективной статьи «Если враг не сдается — его уничтожают», Второй московский процесс сопровождался большим количеством личных обращений писателей в «Литературной газете». Они были написаны разным стилем, в прозе и стихах, а Александр Малышкин приводил страницы из собственного дневника, начинающиеся со слов о переделкинском пейзаже: «...Газет еще не приносили. Комнату обступили сосны, морозы, сугробы. В 9 часов вечера неожиданно по радио услышал страшный рассказ, не выдуманный рассказ о преступлениях, которым нет имени»20.

В результате неявки Пастернака на собрание 29 января состоявшие в руководстве Союза писателей Всеволод Вишневский и Абулькасим Лахути организовали с ним профилактическую беседу. В архиве Вишневского сохранился конспект этого разговора. Драматург имел в этот период большое влияние в Союзе, провинившийся писатель мог реабилитироваться через его одобрение, кроме того, Вишневский был убежден в необходимости проводить индивидуальную идеологическую работу с беспартийными писателями и искренне верил в ее успех. Разговор с Пастернаком настолько впечатлил его, что появился в его дневниковых записях об итогах 1937 года: «Беседа с Пастернаком. Он упрямится по поводу процесса. Три часа напряж[енных] нервн[ых] разговоров в ССП»21.

Разговаривая с Пастернаком, Вишневский настаивал на необходимости явно и четко обозначить свою позицию по процессам для «читательской массы», приравнивая отказ писателей высказываться на собраниях и в газетах к забастовке. Он пытался донести до Пастернака тиражируемые в газетах штампы о процессах, страшил фашистскими замыслами предателей, укорял за расплывчатые формулировки его заявления. Пастернак же — повторял уже озвученную однажды мысль о невозможности кричать со всеми в один голос, говорил о трагизме времени, о необходимости для писателя заниматься творчеством и отойти от политических процессов.

«Я какой был, такой и останусь — и это скажу везде…» — говорил он Вишневскому22. А Вишневский — окончательно убеждался в однажды озвученном Ставскому мнении о Пастернаке: «Не наш»23.

И все же руководство Союза предприняло еще одну попытку обратиться к Пастернаку за подписью. В своих воспоминаниях З.Н. Пастернак описала, как летом 1937 года на их дачу приехал человек, собирающий подписи с одобрением смертного приговора красным маршалам. 11 июня состоялся процесс над советскими маршалами Тухачевским, Якиром, Эйдеманом, Уборевичем, Путной, Фельдманом и Примаковым. В отличие от предыдущих процессов, он был закрытым, в прессе заговорили в день приговора24.

Пастернак наотрез отказался ставить подпись. Зинаида Николаевна, которая в это время ждала ребенка, вспоминала: «Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: “Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет” <…> Он снова вышел к этому человеку и сказал: “Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе”, — и с этими словами спустил его с лестницы25».

Об этом будет вспоминать на допросах и Борис Пильняк: «Пастернак прятался, чтобы не подписывать этого письма, и говорил мне: “Это насилие над душами”»26.

На следующий день, 12 июня, подпись Пастернака все равно появилась на страницах «Известий». Под письмом писательской общественности с заголовком «Не дадим житья врагам Советского Союза» стояло сорок четыре фамилии партийных и видных беспартийных писателей, среди них было двенадцать жителей Городка писателей. Отсутствовали подписи Владимира Лидина, Лидии Сейфуллиной, Александра Афиногенова, Ильи Сельвинского, Веры Инбер, Владимира Зазубрина, Бориса Пильняка, Ивана Беспалова и Бруно Ясенского — большинство из них в этот период подвергались жесткой критике и нападкам, некоторые вскоре были арестованы. Позднее Пастернак рассказывал шведскому профессору Нильсу Оке Нильссону, что подписи собирали у тех, кого считали политически надежными, а к тем, кого должны были арестовать, не приезжали27.

Увидев свое имя в газете, Пастернак потребовал у Ставского письменного опровержения. Пять лет спустя он вспоминал об этом эпизоде в письме к Корнею Чуковскому: «Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть…»28. Ставский кричал: «Когда кончится это толстовское юродство!» и не опубликовал опровержения, напротив, 15 июня текст статьи с подписями еще раз появился в печати — на этот раз на передовице «Литературной газеты».

Спустя два десятилетия Пастернак неоднократно возвращался к этим событиям в интервью и разговорах. Вот как этот рассказ записала З.А. Масленникова, приходившая к Пастернакам в конце 1950-х годов:

«В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма, и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ждала тяжелая сцена. 3.Н. была в то время беременна Лёней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал...

В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг»29.

Воспоминание об этой проставленной помимо его воли подписи будет одним из самых болезненных для писателя. В начале июля 1937 года Пастернак написал подруге, переводчице Р.Н. Ломоносовой, с 1927 года проживающей в Англии, об этой «своей» подписи: «…никогда, в отдельные вынужденные моменты [я] так не презирал себя: до того стала физически несбыточной и технически неисполнимой честность и верность себе, даже на деле, в осуществленном поступке. Это как писание на воде или по воздуху. Следа не остается»30.

И все же попытка выдать «юродивого» Пастернака (Пётр Павленко в эти дни назвал его христосиком31) за образцового представителя советской литературы снова создала для Ставского нежелательную шумиху, после чего имя Пастернака надолго исчезло со страниц газет.

1 Глава из готовящейся к публикации в издательстве «Новое литературное обозрение» монографии о Городке писателей в Переделкине.

2 Громова Н.А. Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 1920-х–1930-х годов. — М.: АСТ, 2016. — 328 с.

3 Панов В.А. Встречи с Пильняком (отрывок из рукописи «У порога Москвы») // Б.А. Пильняк. Исследования и материалы: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. А.П. Ауэр. — Коломна, 2001.— Вып. 3/4.— С. 186–187.

4 Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений в 11 томах. Том IX. М.: Слово, 2005. — С. 91.

5 РГАЛИ Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 71. Л. 1. Протокол и стенограмма заседания Президиума Правления ССП о процессе троцкистско-зиновьевского блока от 20 августа 1936 г.

6 Правда. — 21 августа 1936 г. — № 230 (6836). — С. 4.

7 Там же.

8 РГАЛИ Ф. 631 Оп. 15. Ед. хр. 71. Л. 9. Протокол и стенограмма заседания Президиума Правления ССП о процессе троцкистско-зиновьевского блока и др. 20 августа 1936 г.

9 Цветаева М.И. — Тесковой А.А. 14 ноября 1936 г. URL: https://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-288.htm (Дата доступа: 25.08.2025.)

10 Подробнее об этом см. публикацию: Конспект беседы Бориса Пастернака с Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года // Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 450–462.

11 Конспект беседы Бориса Пастернака с Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года // Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 450 –462.

12 РГАЛИ Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 73. Л. 17. Протокол и стенограмма заседания Президиума по вопросу высказывания писателей в связи с процессом Троцкистско-Зиновьевского блока от 25 августа 1936 г.

13 Там же

14 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. / Сост. А. Артизов, О. Наумов. — М.: МФД, 1999. — С. 321.

15 Конспект беседы Бориса Пастернака с Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года // Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 450–462.

16 Там же

17 РГАЛИ Ф. 1712. Оп. 1. Ед.хр. 109. Л. 118. Записные книжки В.П. Ставского с записями, сделанными в период работы на посту ответственного секретаря ССП СССР 1936 г.

18 Борис Пастернак в письмах, дневниках и воспоминаниях современников. — М.: Новый Хронограф, 2012. — С. 302.

19 Иллюстрация: оглавление стенограммы заседания Президиума ССП от 25 января 1937 года (РГАЛИ Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 168. Л. 14).

20 Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений в 11 томах. Том V. — М.: Слово, 2005. — С. 240.

21 Подробно о сроках и причинах написания этого текста см.: Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. — СПб.: Академический проект, 2005. — С. 569–579 и вступительную статью к конспекту беседы Бориса Пастернака с Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года // Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 454.

22 Конспект беседы Бориса Пастернака Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года. Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 454.

23 Малышкин А. Из дневника // Литературная газета. — 26 января 1937 г. — № 5 (641). — С. 5.

24 РГАЛИ Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2074. Л. 41. Дневниковые записи. 1937 г.

25 Конспект беседы Бориса Пастернака с Всеволодом Вишневским и Гасемом Лахути 29 января 1937 года. Пастернаковский сборник I. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. — С. 456.

26 Там же.

27 Там же. С. 455.

28 Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. — СПб.: Академический проект, 2005. — С. 622.

29 Пастернак З.Н. Воспоминания. Письма. — М.: АСТ, 2016. — С. 78–79.

30 Шенталинский В.А. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. — М.: Парус, 1995. — С. 202.

31 Payne R. The Three Worlds of Boris Pasternak. — Bloomington, Indiana University Press, 1963. — P. 161.

|