|

ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Об авторе | Илья Юрьевич Виницкий — доктор филологических наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета. Научные интересы — русская литература XVIII–XIX веков и история эмоций. Автор книг «Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (2009), «Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia» (2015), «Утехи меланхолии» (1997), «Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение Василия Жуковского» (2006) и «Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура» (2017). Печатался в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Новый журнал», «Известия Российской академии наук». Сайт: https://slavic.princeton.edu/people/ilya-vinitsky. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Царская милость и советская пакость: Дело о “Гавриилиаде” и процесс А. Синявского и Ю. Даниэля» (№ 2, 2021).

Илья Виницкий

О чем поют кабиасы

Научно-демонологическая сказка с картинками1

А.Ю. Балакину

Ездок оробелый не скачет, летит...

В.А. Жуковский. Лесной царь

Большеголовый, студенистый,

Мне засмеялся — Хобиас!

Зинаида Гиппиус

История восприятия и изображения сверхъестественных персонажей в русской (и особенно в советской) литературе еще не написана, о чем персонажи эти, насколько нам известно из надежных источников, крайне сожалеют. Предлагаемая статья (или, если хотите, научная сказка с картинками) представляет собой скромный шаг в этом историко-гуманитарном направлении. Нас здесь будут интересовать трансформация и последовательная анимизация (в прямом, как увидит читатель, смысле этого слова) одного из странных и уютно-жутких фантомов культурного воображения модернистской эпохи в реалистической литературе и культурном быте просвещенной советской России.

1. Махонькие

В сентябре 1961 года в журнале «Знамя» вышел замечательный «мистический» (точнее, пантеистический) рассказ Юрия Казакова под экзотическим названием «Кабиасы». Сюжет его прост и внешне напоминает чеховскую историю вроде бунинской — ироничную, с подводным лирическим течением и деревенским пейзажем.

Совсем молоденький заведующий колхозным клубом Жуков, выпив в гостях кислого квасу, отправляется пешком в дальний путь домой. По дороге он встречает суеверного странненького сторожа Матвея, который рассказывает ему о каких-то «черных» и «с зеленцой» кабиасах, захаживающих к нему в сад по ночам: «...выйдут, значит, из теми один за однем, под яблоней соберутся, суршат2 , махонькие такие, станут так вот рядком… <…> и песни заиграют». «Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — иронизирует Жуков, — самодеятельность! Какие песни-то?» «А так, разные… — отвечает сторож. — Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: “Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!” «А ты?» «А я им: “ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!”» (с. 114). Чтобы разогнать эту нечисть, сторож (отметим его говорящее в этом экзорцистском контексте имя: «И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней» [Mатфей 8:31]) ночами палит в них из ружья «наговоренными» патронами с нарисованными на пыжах чернильными крестиками.

Жуков отчитывает суеверного старика и сетует на то, что плохо еще у них в колхозе действует атеистическая пропаганда. С наступлением сумерек просвещенный молодой человек начинает испытывать непонятное волнение, переходящее в страх, а затем, когда он входит в темный лес, в панический ужас. Ему кажется, что жуткие кабиасы, о которых говорил сторож, совсем рядом: «...что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком: “О!.. О!.. О!..” — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись» (с. 116). Его пугают лесная тьма, шорохи, гуканье совы, беспокойные крики ночных существ. Наконец, подобно герою пушкинских «Бесов» и гоголевскому Хоме Бруту, — произведениям, находящимся, как мы полагаем, в литературной подкорке этого романтического по своей нарративной природе рассказа, — Жуков встречается лицом к лицу с самой нечистью:

впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о… О-о…», — а третий крикнул перепелиным победным голосом: «Подь сюды! Подь сюды!» Жуков стиснул зубы3 и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.

— А-а-а!.. — заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг… За елочками что-то зашуршало и покатилось с беспокойным криком в поле.

«Ну! — подумал он жутко. — Пропал!» — и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом (с. 116).

Напуганный атеист, «повизгивая от страха» и не оглядываясь, бежит по дороге «крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун». Ему кажется, что спасение близко, но тут он сталкивается с новым видением — «на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык», а чем-то живым, «что подвигалось ему наперерез по меже» и не было похоже «ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный» (с. 117). Это мягко подпрыгивавшее и слабо постукивавшее по дороге видение оказалось ехавшим на велосипеде знакомцем Жукова из райкома комсомола Поповым (обратим внимание на ироническое использование этой фамилии в контексте рассказа). Попов «спасает» трясущегося от ужаса Жукова и отвозит его домой. В финале молодой человек неожиданно переживает откровение, переводящее его суеверные впечатления на новый, пантеистический, как мы сказали раньше, уровень:

Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось, и он, будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер, и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.

Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц (с. 118).

Рассказ между тем заканчивается не на возвышенной, а на игриво-шуточной ноте-пуанте: «просветленный» юноша не может заснуть и отправляется к своей возлюбленной Любке (опять говорящее имя), чтобы поговорить с ней о культурном и высоком, «о вечности, например».

В «Кабиасах» Казаков выступает как умный и лукавый повествователь. Серьезный и смелый по поставленным вопросам и исполнению текст можно читать и как сатирическое изображение простонародных суеверий в духе антирелигиозной пропаганды, и как пародию на последнюю, олицетворяемую в рассказе трусоватым агитатором, и как своего рода невинную колхозную сказку4 , и как лирический (тургеневско-бунинский) апофеоз природе5 , и как аллегорию безуспешного поиска своего собеседника-читателя, способного, в отличие от жуковской девушки (хотя кто ее знает), понять главное6 . Но нас сейчас интересуют не столько интерпретация и повествовательная техника рассказа, сколько происхождение и историко-культурный смысл его заглавной темы — таинственных кабиасов, до сих пор считающихся некоторыми критиками «порождением сознания» казаковского сторожа7 .

2. Дух Смердякина

Фантастический рассказ «Кабиасы» стал визитной карточкой молодого писателя. Его заметили критики, полюбили читатели, облюбовали чтецы и осмеяли сатирики и пародисты. В том же 1961 году «Крокодил» поместил издевательский фельетон одиозного памфлетиста В. Назаренко «Волшебная чернильница. Рассказ с привидениями», в котором историю о кабиасах диктует незадачливому сочинителю циничный дух Феоктиста Смердякина, рассказы которого про «вампиров, чертей, вурдулаков и тому подобную нечисть» «гремели» то ли в 1907, то ли в 1909 году. Почесав плешь, дух Смердякина (очевидно, смесь Смердякова с горьковским вымышленным сочинителем Смертяшкиным, пародировавшим «замогильное» творчество декадентов) «безвозмездно» дарит писателю название «Кабиасы» и предлагает концовку «в божественном роде»: «поскольку герой уже обратился к боженьке, то кабиасы ему ничего сделать не могут и превращаются частично в елочки, а частично в птицу». Тут дух Смердякина расстаял, и писатель в соответствии с современными вкусами слегка подправил рукопись, превратив «путника в сельского завклуба, ослабив роль боженьки и отнеся чудесное избавление отчасти за счет внезапного появления в лесу работника комсомола». Но так как и после этих изменений в рассказе все равно остается запах чертовщины, автор «с маху» приписывает, что «нечистая сила полезла к герою по причине выпитого им кислого кваса»8 .

Осмеянию в этом фельетоне, написанном в самый разгар хрущевской антирелигиозной кампании (в принятой в том же 1961 году Программе Коммунистической партии религия определалась как «пережиток капитализма в сознании и поведении людей» и борьба против церкви интерпретировалась как «составная часть работы» партии по коммунистическому воспитанию)9 , подверглась прежде всего мистическая тема рассказа, связанная с загадочными кабиасами: общая мотивировка пародии — молодой человек, а точнее, его создатель-автор — напился кваса, то есть ленинской «духовной сивухи», до чертиков10 .

Много лет спустя Казаков вспоминал о том, какую зловещую роль сыграл в его карьере этот издевательский фельетон. «А знаешь, что с “Кабиасами” было? — говорил он большому поклоннику этого “потрясающего” рассказа А. Пьянову. — Не знаешь? Да теперь уже мало кто это помнит. Но я помню. Фельетон обо мне за этот рассказ в “Крокодиле” напечатали. Понял? Фельетон! Я-то ничего, стерпел, а вот мама и папа ужасно огорчились. Ведь о ком фельетоны пишут — о жуликах, ворах разных. После этого фельетона мои рассказы из “Октября” и других журналов повыкидывали. А ты говоришь “Кабиасы”... Это теперь все так просто, а тогда тяжело мне было. Представляешь, фельетон?»11

В свою очередь, стилистические и идеологические особенности казаковского рассказа (архаизированно-просторечный язык, квасное «почвенничество») высмеиваются в коллективной пародии либеральных критиков Бенедикта Сарнова, Станислава Рассадина и Лазаря Лазарева в «Липовых аллеях» (1966):

В эту осеннюю непогодь опять загулял заведующий клубом Афанасий Апраксин — крепкий колченогий мужик с давно не мытой бурой шеей, до самых глаз заросший густой щетиной.

Накануне выпил Афанасий стопку перед обедом. И сразу почувствовал, как все в нем вдруг переменилось, как кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней, — мутная, глухая, таинственная.

— Ты, студент, не видел еще кабиасов, — говорит он мне низким, сиплым, всегда трогающим меня до слез голосом, и лицо его становится жестоко-вещим. — С рожками. Маленькие. Черные. Которые с зеленцой. Копытцами чечетку выбивают… А как поют! Соберутся ночью на погосте и песни заиграют. Я из них капеллу собью, в район на смотр самодеятельности махнем. Вот бьюсь — с контрапунктом пока у нас не ладится12 .

В 1967 году «Литературная газета» поместила еще одну пародию на «Кабиасов» (и другие рассказы) Казакова под названием «Адам и Ева в декабре на северном полюсе». Автор пародии Мих. Хлебников высмеивал, как ему казалось, претенциозное философствование казаковских искателей, нашедшее свой звуковой «образ» в бессмысленном экзотическом словечке:

Иногда Лика останавливалась и, показывая руками вдаль, говорила:

— Посмотри, милый, вон бежит кабиас.

И действительно, голубые и зеленые кабиасы мелькали на горизонте. А ночью, обнимая Лику, Букреев думал о том, что все это трали-вали и в то же время имеет какой-то странный и тайный смысл. ...

«Счастье, — думал Букреев, — это тюлени, поцелуи Лики, споры с бабкой, кабиасы и контрабасы»13 .

Само заумное слово «кабиасы» в советском сатирическом контексте звучало, как пресловутый «бобок» в пародиях на мистико-сатирический рассказ Достоевского. Кто они такие? Откуда взялись? Зачем понадобились советскому писателю? Не хватил ли он лишнего? С кем он на самом деле?

3. Самая страшная сказка

В напечатанной «Вопросами литературы» в 1979 году беседе с Т. Бек и О. Салынским Казаков рассказал о биографической канве «Кабиасов», в частности о том, что узнал о них в детстве из страшной сказки, рассказанной ему матерью-крестьянкой, и что сказка эта связалась в его литературном сознании с воспоминанием о необъяснимом страхе, некогда пережитом им во время прогулки по полю:

В 1954 году я впервые попал на мамину родину. Вот где страшно сохранилась память о войне — сожженные, вообще стертые с лица земли деревни. Место, где я жил, было в пятнадцати километрах от Сычевки, куда мне приходила корреспонденция до востребования. И я часто совершал такие прогулки: шел на почту, получал письма, там же отвечал на них, и — обратно. Однажды я возвращался очень поздно по едва белеющей тропе, и меня вдруг охватил неизъяснимый страх. Да еще вдруг по распаханному полю мне наперерез в звездном свете стало двигаться темное пятно — не то человек, не то животное. Это ощущение запомнилось. Плюс: я знал одного самоуверенного мальчишку, заведующего клубом, которого и вывел в «Кабиасах». И еще: в детстве мать часто рассказывала мне о кабиасах — самую страшную сказку из тех, что я знал.

— А что это за сказка?

— Разве не знаете? Вышли кабиасы на опушку и запели. «Войдем в избушку, съедим старушку». Услыхал это пес и залаял. Кабиасы убежали. Вышли старик со старухой на крыльцо, смотрят, там никого нет, — значит, пес зря лаял. И они отрубили ему лапку. Когда на следующий день все повторилось, пес снова отогнал кабиасов, а старик со старухой отрубили ему хвост. На третий раз — отрубили ему голову. И тогда снова прибежали кабиасы и запели свою жуткую песенку. Ворвались в избушку — пса же в живых уже не было — и старика со старухой съели. <…> Вот так, из трех разных воспоминаний, и сложился замысел.

— А каково происхождение слова «кабиасы»?

— Точно не знаю. Вообще мать много рассказывала мне сказок в детстве14 .

Указание Казакова на сычевскую трагедию как один из исторических подтекстов рассказа, относящегося к совсем другому, мирному, времени и другой, северной, области, символично. На территории Сычевского района боевые действия продолжались в течение полутора лет и превратили эти места в выжженную землю. Если до войны в районе проживали около 45 тысяч человек, то после оккупации там осталось 16 тысяч. В связи с «религиозной темой» рассказа интересно заметить, что история сычевских мытарств включала в себя и начавшиеся еще до войны репрессии против священников, объяснявшиеся, в частности, «необходимостью использования» зданий бывших церквей «под культцели». Буквально за неделю до нападения Германии Смоленский облисполком закрыл Троицкую церковь в Сычевке, уже более двух лет остававшуюся без священника15 . Другой храм — святых Космы и Дамиана — в годы Великой Отечественной войны использовался в качестве тюрьмы и при отступлении немецко-фашистских войск в марте 1943 года был взорван. В этом контексте самая страшная сказка, лежащая в основе анекдота о пугливом советском пропагандисте 50-х годов, представляется скрытой метафорой глубокой исторической травмы.

О том, что эта сказка-страшилка действительно была хорошо известна в первой половине XX века, свидетельствуют многочисленные воспоминания. Дочь писателя Леонида Андреева рассказывала, что отец любил пугать ее историей «про хабьясов» и геройской собачке по имени Фунтик: «страшный марш, который они напевали, все еще звучит в моей памяти: “Пойдем, пойдем в избушку, съедим старика и старушку!..”» «Интересно, — спрашивала мемуаристка, — откуда взялись эти полугномы-полупризраки — таинственные лесные существа? Невидимые человеку, они были тем не менее обнаружены чутьем верного пса. Была ли это папина неистощимая фантазия или существовали хабьясы в поверьях русского народа? Я так и не узнала этого, но их загадочные образы, коварно-ласковые, хитрые, неуловимые, выразительно представленные папой, навсегда остались жить в моем воображении. Сгорбившись и хитро прищурив глаза, папа крался, припадая к земле, и в такт движениям приговаривал монотонно и зловеще: “Пойдем-пойдем в избушку…” Как нам становилось жутко, с каким облегчением мы вздыхали, когда совсем другим, веселым тоном папа говорил: “Фунтик залаял, хабьясы испугались и убежали!”»16 Примечательно, что у Андреева был конь с «демоническим» именем Хабиас (Хабьяс), — «коварное животное, не поддававшееся никакой дрессировке». Однажды зимой этот Хабиас «вывернул сани, в которых мама с тетей Наташей везли сотню мерзлых зайцев, прямо в канаву, заваленную снегом. Сани перевернулись и накрыли пассажирок, а Хабьяс умчался куда-то далеко по дороге»17 .

Перформативый характер бытования этой страшилки в 20-е годы подчеркивается и в воспоминаниях о советском физике-ядерщике Л.А. Арцимовиче, в семействе которого сочинялись и рисовались «целые истории из жизни “хабиасов”» — маленьких человечков, «на голове у которых росло по три волоса, что и изображалось на рисунках»18 . Разыгрывалась эта страшилка и в семье другого известного советского ядерщика, В.И. Векслера, дочь которого вспоминала, что ее любимой сказкой была придуманная отцом история «про “тобиасов”»: «Кто это такие, ни я, ни, как выяснилось позднее, отец не знали. В сказке был страшный припев <…>, произносившийся зловещим шепотом. В этом месте я, сколько помню, всегда пугалась, и отец, не дожидаясь рева, быстро придумывал какой-нибудь незатейливый благополучный конец»19 .

Жуткую стихотворную присказку из этой сказки приводит в опубликованных в 1965 году мемуарах геолог Б.И. Вронский: «А ночью, как говорится в детской сказке, “пришли хабиасы” в виде обильных струек дождя и запели: “Зальем, зальем избушку”»20 .

Еще один пример бытования этой страшилки мы находим в воспоминаниях Н.Н. Семенова о семействе его деда-священника: «Маленьким детям рассказывала Екатерина Александровна сказку про хабиасов (хабиасы злые лесные чудища языческие, может быть, из мордовского фольклора)» и т.д.21

И еще один, из книги Николая Пырегова «Привет, семидесятые!»: «Затем Сикаморский закусил сырком и стал рассказывать нам еврейскую сказку: Жили были старик со старухой, и была у них собачка Жучка. А в лесу жили злые хабиасы»22 .

Очевидно, уже в конце 1910-х — начале 1920-х годов страшилка «Про хабиасов» вошла в детский (пионерский) фольклор. Мать собирательницы страшных историй Л.Г. Григорьевой вспоминала, что впервые услышала ее от беспризорников и в 1938 году рассказала своей дочери23 . Видимо, из детского (детдомовского и пионерского) фольклора этот ужастик и попал в вышедший в 1990 году фильм режиссера Анатолия Матешко «Ха-би-ассы», в котором о страшных существах говорится как о человекообразных бандитах, похитителях детей:

«Хабиасы похожи на людей, — сказала с подъемом Маша. — На махновцев. Они так же одеваются и ведут похожий образ жизни. А голоса у них тонкие, как у женщин. Они ходят по отдаленным хуторам, выискивают тех, кто не боится нечистой силы и не запирает на ночь ворота. Вначале они забираются к ним в дом и съедают хозяев, а маленьких детей забирают в свое племя и потом воспитуют из них новых хабиасов. Когда дело сделано, они разводят большой костер, танцуют вокруг, поют свою песенку. Вот такую: “Войдем, войдем в избушку, съедим старика и старушку!”»24

Как видим, жуткая история о хабиасах в этих мемуарах предстает то как плод отцовского вымысла и импровизации, то как семейная игра, включающая устный (театрализированное рассказывание) и изобразительный (рисование) компоненты, то как народная — русская, мордовская или еврейская сказка, то как детская страшилка, особенно популярная среди девочек пионерского возраста. Сами же существа представляются разными авторами то как маленькие человечки с тремя волосками и женскими голосами, то как крысообразные, то как большеголовые и студенистые создания, то вообще, для пущего страха, совсем без образа25 .

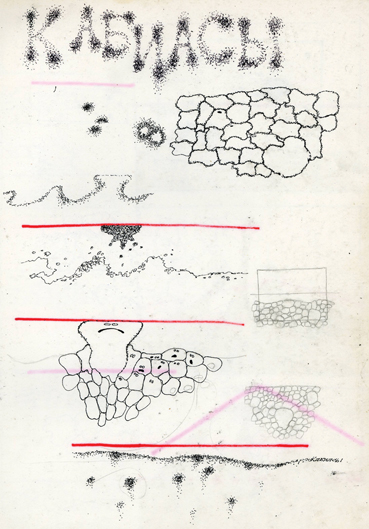

Замечательно, что в самом конце 1920-х годов советскими педагогами-методистами была предпринята попытка отделить образ хабиаса от страшной истории, превратив его в самодельную игрушку-гомункулуса. Так, в книжке «Игральные вечеринки. Сборник игр, плясок и развлечений для вечеров подростков» (М., 1930) приводится серия фокусов Н. Кравченко с Хабиасом — маленькой фигуркой человечка ростом в пять — шесть сантиметров, которая «приготовляется из большой и маленькой пробки, четырех толстых коротких гвоздиков и булавки; булавкой соединяют пробки; туловище и головку, руки и ноги заменят гвоздики, которые нужно взять такого веса, чтобы Хабиас тонул в воде». Фокусник рассказывает детям, что Хабиас — это его приятель, приехавший с планеты Венера, чтобы познакомиться с обитателями Земли (с. 205). Вот он, кстати:

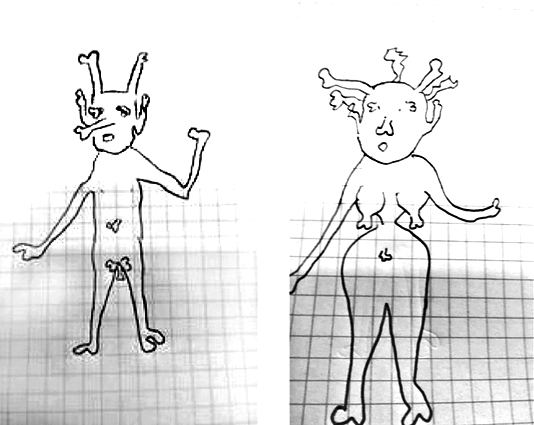

Традиция изображения хабиасов в виде чертиков или инопланетян сохранилась вплоть до 1970-х годов. По воспоминаниям художника-аниматора Татьяны Усвайской (ученицы Ю. Норштейна и М. Тумели), в детстве они с сестрой увлеченно рисовали маленьких «кабиасов», о которых узнали из рассказов мамы. Выражаю глубокую признательность Татьяне Михайловне за разрешение опубликовать сохранившиеся с той поры изображения этих существ (в костюмах Адама и Евы), выполненные ее сестрой Л.М. Швецовой, — впоследствии художником-реставратором в Геологоразведочном музее:

4. Хабиас корпус

Откуда же пришло в русское культурное воображение это странное племя злющих, но по-своему обаятельных головастиков? На самом деле сказка о страшных существах и отважной собачке Фунтике имеет английское происхождение26 . В 1912 году она вышла в Москве под названием «Хобiасы (Английская сказка)» в переводе Нины Подгоричани-Петрович (псевдоним Георгий Эрард) с иллюстрациями известного художника-карикатуриста и создателя нескольких «сказок-картинок» Валерия Каррика27 . Три издания этой книги вышли до революции, и в четвертый, последний, раз она была напечатана в 1918 году тщанием московского Товарищества «Задруга» (Крестовоздвиженский пер., д. 9) в количестве 10000 экз.28 Именно из этого иллюстрированного запоминающимися картинками издания история о хабиасах и перешла в литературный быт (коллективно разыгрываемый сюжет + совместное иллюстрирование) и затем городской детский фольклор.

Русское издание 1912 года представляло собой перевод сказки “The Hobyahs” из коллекции Джозефа Джекобса “More English Fairy Tales” (London, 1894; иллюстрации Джона Баттена29 ). По словам рецензента книжки Подгоричани — Каррика Е. Курлова, «в детской жизни» того времени хобиасы представляли собой «прямо новое событие»30 .

В английском оригинале “the hobyahs” (род гоблинов, этимологически связанный с придуманными Толкиеном добрыми хоббитами31) выглядели так:

В изображении Каррика они получили следующий графический облик (обратите внимание на три волоска на головах этих злобных, но по-своему милых созданий):

Новое демонологическое существо, введенное в оборот русским переводом английской сказки с картинками, прижилось в модернистскую эпоху, породнившись с чертями, болотными попиками, спиритическими духами и разного рода недотыкомками: Зинаида Гиппиус в 1919 году написала стихотворение «Хобиас» о своем «позорном» демоне-двойнике (есть даже фонетическое сходство с фамилией поэтессы); с 1921 года «славнейшая всех поэтессин» «анархо-футуристка» Нина Оболенская-Комарова подписывала свои произведения псевдонимом «Хабиас» (или Хабiаз)32 (за «порнографические» стихотворения эту поэтессу прозвали «Похабиас»); любивший пугать читателей Леонид Андреев, как уже говорилось, пересказал эту страшилку для дочери и назвал именем Хобиас строптивого коня. О популярности страшной сказки в начале 1920-х годов свидетельствует и тот факт, что один из «индейских вождей» нелегального скаутского общества «Союз Ганьямады» звался «Гроза Хабиасов»33 .

Актуальность этой ужасной сказки в России в 1920-е годы объясняется не только ее легко воспроизводимым ритмическим сюжетом и врезавшимися в память современников ужасно-милыми образами, созданными Карриком34 , но и, как мы полагаем, своеобразным «магическим историзмом», порождающим горестные призраки, о котором писал Александр Эткинд35: неслучайно в разных версиях этой сказки под хабиасами — убийцами родителей и похитителями сирот — подразумевались то белогвардейцы, то махновцы, то большевики, то (позднее) нацисты (напомним, что в воспоминаниях Казакова сказка о хабиасах связана с впечатлениями от сожженных в войну деревень). Так, по словам героя романа А. Крона «Дом и корабль» (1964), «злодеяния творятся странными существами, вроде уэллсовских морлоков или хобиасов из детской книжки», которую он когда-то читал дочке: «...помнишь, Катюша? Какими-то смешными и страшными зверюшками, похожими на ожившие карикатуры». «Фашисты не люди», — отвечает Катюша36 . В этом мифопоэтическом контексте особое содержание приобретал также образ героического защитника детей — пса Фунтика, «грозы хабиасов» (а также образ папы-интеллигента, успокаивающего детей счастливым финалом — до следующего страшного представления).

Итак, как мы видели, в советскую эпоху английская (шотландская) по происхождению сказка историоризовалась и фольклоризовалась, то есть перешла в устный регистр, сохранив при этом свои основные сюжетные связки и песенку («марш») хабиасов37 . Из детских городских страшилок эта история, надо полагать, и попала к Устинье Андреевне Казаковой — матери писателя, до революции работавшей в Москве няней в господских домах, а потом санитаркой в больнице. В свою очередь, «сын Арбата» Казаков вложил отсылку к этому городскому по происхождению хоррору в уста деревенского сторожа из «Кабиасов» — комического борца с нечистой силой.

5. Двойная очистка

Между тем в известных нам семейных и пионерских перепевах и пересказах этой страшилки мы ни разу не встретили названия мифических существ в варианте, приведенном казаковским сторожем: есть хабиасы, хобиасы, хабьясы, даже тобиасы, а вот кабиасов нигде нет.

За одним исключением. За несколько месяцев до выхода в «Знамени» рассказа Казакова, в январском номере журнала «Нева» (подписан к печати 24 декабря 1960 года) начал печататься роман писательницы Лидии Обуховой «Заноза» (в том же году роман вышел отдельным изданием38 ). Герой романа Павел встречает на катере попутчицу, мечтательную и умную старшеклассницу, которая «важным, неторопливым голосом» рассказывает ему историю о кабиасах, услышанную от счетовода в детском доме (еще одно указание на связь этой страшилки с советскими детьми-сиротами). Приведем соответственный фрагмент из журнальной публикации романа целиком:

— Жили-были старик и старушка на краю дремучего леса. Была у них внучка Аленушка и собачка Фунтик. Однажды легли старик со старухой спать, внучка Аленушка на печку влезла. Вдруг идут из леса кабиасы…

— Кто это такие?

— Не перебивайте!.. Идут и поют: “Войдем, войдем в избушку, съедим старика и старушку, а внучку Аленушку в лес утащим”. Стал тут Фунтик громко лаять. Кабиасы испугались и убежали. Проснулся старик: “Что это Фунтик так громко лает, не дает мне, старику, спать? Дай только бог дожить до утра — отрежу Фунтику хвостик”. И дожил старик до утра и отрезал Фунтику хвостик.

Павел было задвигался, но промолчал.

— И день прошел, и ночь наступила. Легли спать старик со старухой, внучка Аленушка на печку влезла.

Вышли из леса кабиасы и запели: “Войдем, войдем в избушку, съедим старика и старушку”. Стал тут Фунтик лаять, кабиасы испугались, а старик подумал: “И что это Фунтик снова громко лает, не дает мне, старику, спать? Дай только бог дожить до утра — отрежу Фунтику головку”. И дожил старик до утра и отрезал Фунтику головку.

Вода без всплеска, без движения плыла вокруг них, как густое масло. Небо стало проясняться: что-то бледное, похожее на звездный свет, брезжило между тучами. Но до рассвета было еще далеко.

— И дожил старик до утра и отрезал Фунтику головку, — все с той же детской безмятежностью повторила она. — День прошел, ночь наступила. Вышли из леса кабиасы, вышли и запели: “Войдем, войдем в избушку, съедим старика и старушку, а внучку Аленушку в лес утащим”. Некому было громко лаять, испугать кабиасов. Вошли они в избушку, съели старика и старушку, а внучку Аленушку в лес утащили.

— Жуткая сказочка, — проронил Павел с несколько неприятным чувством. — Вы много таких знаете?

— Нет, только одну.

— И одной хватит. Откуда она у вас? Прочитали?

— Нет. Была маленькая — рассказал один человек. Счетовод в детском доме. Может быть, он прочитал где, не знаю.

— Кто же такие все-таки эти… как их… кабиасы? — помолчав, спросил Павел. — Как вы их себе представляете? Разбойники?

— Мне кажется, они лесные карлики.

— А я думаю, наоборот: великаны, чудища, вроде оживших деревьев. Вот ведь странно: одно и то же слово, одинаковые обстоятельства, а мы видим их совсем разными глазами. И это еще сказка, где все на ладони!

А если живой человек, вот вы или я? Со всеми его тайнами. У вас ведь есть тайны?

Она промолчала. Сам не замечая, он заговорил с ней, как с равным себе собеседником.

— Человек, как айсберг, — сказал Павел, — таит больше, чем выставляет наружу. У каждого самого признанного простака есть чемоданчик, который он никому не показывает. Но там-то и заключено самое главное.

— Главное? — с сомнением подхватила она и покачала головой <…> — Чемоданчик, возможно, есть, только он замкнут и для нас самих. Мы живем, иногда даже не подозревая, что в нем может таиться. Это не скрытность, просто неузнанность. Самое интересное в жизни <…> и есть, что ничего не знаешь о будущем! Не только об его обстоятельствах, но и о себе самой; о том, какие чувства проснутся, какие поступки за собой повлекут (с. 45–46).

Замечательно, что пересказ жуткой сказочки о кабиасах перетекает здесь в рассуждения героев о разности восприятия мира и о глубинных тайнах человека и судьбы. В историко-литературном плане эти рассуждения свидетельствуют о робком пробуждении мистического настроения в советской прозе, связанного, в свою очередь, с обозначившимся в конце 1950-х годов кризисом материализма (соцреализма) и поворотом в сторону метафизики, натурфилософии и научной фантастики (попутно заметим, что Лидия Обухова вскоре обратится к фантастическому жанру). В известной степени антирелигиозная пропаганда этого периода, инициированная самим Хрущевым, была ответом властей на неконтролируемые (чуждые) изменения, которые происходили в общественном сознании и художественной литературе.

Вернемся к рассказу Казакова, в котором преломляются тема хабиасов (хобиасов) и, как мы полагаем, некоторые мотивы сказки-страшилки (сравнение Жукова с собакой в стойке39 , странные звуки, издаваемые «духами», образ леса и т.п.). Хотя сам автор указывал на то, что слышал страшилку о кабиасах в детстве от матери и связывал ее с сычевскими ужасами времен Отечественной войны, скорее всего, импульсом к написанию этого произведения послужил приведенный выше фрагмент из романа Обуховой (в критике начала 1960-х годов имена «начинающих» авторов Казакова и Обуховой упоминались в паре40 ). Разумеется, наименование «кабиасы» могло употребляться и в каких-то неизвестных нам устных версиях страшилки, но — повторим — скорее всего, именно публикация «Занозы» в январе 1961 года вызвала к жизни воспоминания Казакова об этих таинственных существах и непонятном страхе, некогда пережитом автором в выжженных войною местах.

Между тем в отличие от романа Обуховой сказка о кабиасах редуцирована Казаковым до одного названия этого поющего «племени» и история о встрече человека с враждебными ему ночными существами полемически представлена писателем в сугубо ироническом регистре. Иначе говоря, ужас и исторические травмы здесь, оставаясь в глубине «чемоданчика», снимаются или преодолеваются повествованием, превращающим исторический хоррор в утопическую чудесную сказку о чаемом единении одинокого человека с таинственной жизнью природы. В итоге пантеистический рассказ Казакова представляет собой парадоксальный случай экзорцизма экзорцизмов: с помощью иронии автор одновременно избавляется как от воинствующего хрущевского атеистического материализма, так и от религиозного (мистического) бесогонства, которое в рассказе «практиковал» с помощью крещенных пыжей сторож с символическим именем Матвей41 .

Заметим попутно, что впоследствии тема Матвея-стрелка, противостоящего поющим «до петухов» кабиасам, трансформируется, соединившись с темой «Мастера и Маргариты», в хоровое выступление спаивающих стражника Агафангела (русский народ) чертей в последней повести Василия Шукшина «До третьих петухов»:

Мы возьмем с собой в поход

На покладистый народ —

Политуру. Политуру.

Аллилуйя-а! Аллилуйя-а!42

Наконец, если наша гипотеза о значимости романа Обуховой для казаковского рассказа верна, мы можем уточнить датировку создания казаковского произведения, впервые напечатанного, как уже говорилось, в сентябрьском номере «Знамени». Одновременно с журнальной публикацией готовилась к печати книга Казакова «По дороге», включавшая этот рассказ. Книга была сдана в набор 24 мая и подписана к печати 15 сентября 1961 года (очевидно, после выхода номера журнала). Таким образом, время написания рассказа, представлявшего собой, как мы полагаем, непосредственный сочувственно-полемический отклик на эпизод из романа Обуховой, можно датировать периодом между январем (публикация романа в «Неве») и концом мая этого года (набор книги Казакова). В письме Казакова к Виктору Конецкому из Коктебеля, датированном 16 мая 1961 года, писатель сообщал, что пережил в последнее время замечательный творческий подъем и за три дня сочинил три жгущих его душу рассказа, которые он собирается отдать в «Знамя»43 .

Едва ли Казаков или Обухова знали об опубликованной в 1912 году сказке с иллюстрациями Каррика (ее происхождение, кажется, позабылось в советскую эпоху). Тем интереснее — опять же с историко-литературной точки зрения — почти синхронное и неотрефлектированное возвращение советских писателей к модернистской демонологии в начале 1960-х годов через посредничество советского (детского) фольклора44 . Заметим, что автор фельетона в «Крокодиле» точно указал на классово чуждую советской традиции литературную родословную казаковского рассказа — старые «смердякинские» чернила модернистской мистической прозы а-ля Сологуб и Гиппиус.

Если проводить историческую аналогию, то литературный эксперимент Казакова, немедленно вызвавший нарекания правоверных критиков-материалистов, напоминает по своей технике и задаче эксперименты с фантастическим (тревожно-странным) элементом в творчестве Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова и И.С. Тургенева. Эти эксперименты — при всем их различии — были ориентированы на критику реалистического мышления, зажатого в тесном гносеологическом «ящике». Кабиасов, чертей-джентльменов или духов-проказников из спиритического арсенала не существует (реалистическая ирония повествования), но чудеса есть: они внутри и вокруг нас и связаны с тем экстатическим состоянием, которое мы ощущаем лишь в редкие моменты жизни. В этом смысле казаковский опыт ближе всего не к демоническому реализму Достоевского («Бесы», «Братья Карамазовы»), но к спиритуалистическому реализму Лескова, представленному в его серьезно-шутливых «рождественских рассказах», вроде «Привидения в Инженерном замке» или «Духа госпожи Жанлис», где исторические суеверия, зло, травмы, дурь и ужас рассеиваются (точнее, должны рассеяться) при пробуждении умной и совестливой души45 .

6. «Ыя-ыя-ыя-хоп» (заключение)

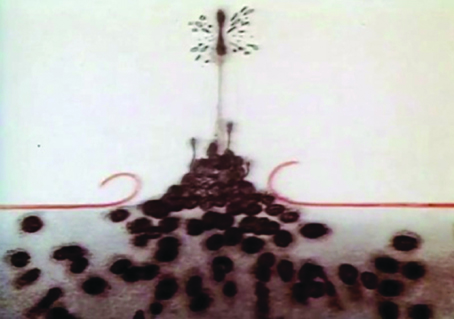

В заключение заметим, что русская история хобиасов/хабиасов не заканчивается рассказом Казакова, канонизировавшим эти существа под новым именем. На исходе советской эпохи этот «мистический» рассказ получил неожиданное визуальное (и, так сказать, революционно-микробиологическое) продолжение. В 1988 году белорусский аниматор Михаил Тумеля выпустил странный экспериментальный фильм «Черта» (по-белорусски «Рыса» — как в слове «рисовать»), посвященный... поющим бактериям46 . Однажды на трамвайной остановке, как рассказывал он в одном интервью, ему

привиделось, что существует колония поющих бактерий, которые хаотически стремятся вверх, и им, для того, чтобы хаос успокоить, нужно сказать: “Собраться!” И тогда они в этом хаосе обретут какой-то порядок, но этот порядок им потом не дает дальше двигаться, пока не найдется смельчак, который этот порядок опять нарушает и начинает тянуться вверх. Но остальным, чтобы его сбросить вниз, невольно приходится за ним тянуться, и общий уровень, бульон этой бактериальной колонии, он как-то повышается47 .

Замысел такого фильма очень понравился его учителю Федору Хитруку («...это глубокая философская идея»), но сразу возник вопрос о том, как лучше изобразить эти поющие организмы: «А какие они? Или что это? Это бактерии, или это шарики, или квадратики? На словах все можно рассказать — идея понятна. А дальше? Кто они? Какие они будут? Какой фактуры? Какого цвета? В чем они будут вариться? Это будет какой-то бульон или что?» Эти вопросы аниматор обсуждал с наставниками Хитруком и Норштейном. Последний и подсказал «форму и материал для того, чтобы рисовать эти поющие бактерии», которые назвал «кабиасы» — по заголовку рассказа Юрия Казакова. «Они так кабиасами и назывались, но это осталось за кадром», — вспоминал Тумеля48 .

«Мифо-биологическая» эволюция кабиасов в анимационном фильме перестроечной эпохи (фильм был показан в программе «Взгляд» в связи с изгнанием Ельцина «из какой-то партийной конференции») символична: странные шарообразные поющие создания, исполняющие, как можно услышать из приведенного ниже видеофайла, те же «мантрические» звуки «О!.. О!.. О!..», которые издавали персонажи Казакова49 , вырываются за черту своей вынужденной оседлости и поют своеобразный хорал коллективной свободе, завершающий «многослойную фонограмму» фильма:

пытались штурмовать, пробивать, кровь проливать, но нет, ни черта не пробивается. Тогда самый сильный из них, большой богатырь, сделал так: «Ыя-ыя-ыя-хоп»! Но подумал, стоит ли пробивать черту. А она, поскольку резонирует, так в унисон, в общем, вся эта компания пела в унисон, пока не нашелся смельчак, который сначала попробовал, так «о-о-о!», его приструнили, приколотили на место, но он все равно оторвался и прорвал эту черту50 .

https://betsey-trotwood.livejournal.com/69666.html

Как нам любезно указал сам мультипликатор, в партии «кабиасов» использованы были аудиофрагменты из песен сибирских юкагиров (с неблагозвучным рефреном «хыя», как будто призывающим гоголевского короля гномов) и традиционное пение маори со старой новозеландской пластинки, предоставленной ему его мастером Эдуардом Назаровым51 . В свою очередь, в «арии» отважного героя, пробивающего черту, был использован фрагмент фиоритуры Елены Образцовой из алябьевского «Соловья».

По признанию Тумели, образ поющих кабиасов Казакова, на который указал ему Норштейн, в какой-то степени повлиял на тему и настроение фильма, которые он связывает с чувством религиозного пробуждения: рождение жизни и музыки из унылого бульона природных микроорганизмов. Более того, фильм Тумели удивительным (как сказал нам сам аниматор, познакомившись с текстом этой статьи, «магическим») образом вписался в легенду о хабиасах, впервые представленных собирателем английского фольклора в виде напоминающих запятые холерных «палочек-бацилл» (“the comma bacillus”), превращенных в человечков-головастиков иллюстрациями Джона Баттена и Каррика. Не будет преувеличением назвать «Кабиасы» Тумели своеобразной притчей об анимационном искусстве, возрождающем к жизни вытесненные «за черту», но накрепко запечатленные в культурной памяти образы — те самые «смешные и страшные зверюшки», похожие на «ожившие карикатуры», которые вспоминал Александр Крон.

М. Тумеля. Лист из «Рабочей тетради №2 (1987-1988)».

Наконец, не менее интересной и значимой для русской истории кабиасов представляется нам ссылка Тумели на Юрия Норштейна, подсказавшего визуальную идею, восходящую к рассказу Казакова, который создатель «Сказки сказок» несомненно хорошо знал.

Предложим в финале нашей научной сказки несколько авантюристическую гипотезу, в истинность которой мы верим не меньше, чем в существование таинственных созданий, неизменно находящихся в нашем мире, но вырывающихся за черту лишь в редкие моменты бытия.

Напомним, что фантастический рассказ Казакова строится как история возвращения главного героя домой через таинственный и кажущийся ему опасным мир природы: он идет по дороге, смотрит на странный одинокий костер и «решетчатые опорные мачты», похожие «на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины»; заходит в теплый туман, попадает в открытый сиянию звезд сарай; спускается к реке и громадными скачками переносится через мост над черной водой и зарослями ивы и наконец заходит в мрачный лес. Его пугают шорохи, гуканье и полет совы, елочки, представляющиеся ему демоническими существами. Наконец, в панике он бросается бежать и сталкивается с чем-то живым, но не похожим ни на человека, ни на корову, ни на лошадь (это неопределенное существо, напомним, было комсомольцем на велосипеде — любопытное предвосхищение «Амаркорда» Феллини). В финале рассказа, засыпая, Жуков видит «будто сверху, с горы» «ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер» и слышит «жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час». Он начинает заново переживать «весь свой путь», но теперь испытывает не страх, а счастье и любовь к ночи, звездам, запахам, шорохам и крикам птиц.

Перед нами, по сути дела, визуальный и идеологический «синопсис» норштейновского «Ежика в тумане» (1974–1975) с его очагом, стволами уносящихся в вышину деревьев, туманом, ухающей совой, паническим ужасом, рекой, таинственными помощниками (собакой и рыбой), видением необыкновенного существа, загадочными звездами и общим ощущением, которые М.О. и А.П. Чудаков удачно назвали чувством «ошарашенности» природой52 . Только в воображаемом мире Норштейна нет места жутким и злобным созданиям — чужое и таинственное растворено здесь в каждой частичке ночного пейзажа и живет своей, сопричастной нашему сознанию, но не понятной ему жизнью. Кстати сказать, сам Ежик чем-то похож на махонького и с зеленцой кабиаса. Да и Медвежонок тоже. И даже Филин. И собака там есть добрая, вроде Фунтика. И охотник «за кадром». И мотыльки. И звезды. И ощущение чуда, заставляющего забыть обо всем земном (не только об исторических трагедиях и травмах, но даже о можжевеловом варенье). И «дюже жалостное» чувство, связанное с непознаваемо-прекрасным природным миром.

Впрочем, сам Юрий Борисович Норштейн, как нам удалось узнать от его учеников, переговоривших с ним по телефону, признался, что рассказ Казакова прочитал уже после создания «Ежика». Так что отмеченные нами переклички здесь не генетического, а, так сказать, типологического свойства — своего рода параллельный казаковскому лирико-ироническому волшебно-сказочный мир.

* * *

Таким представляется нам путь загадочных большеголовых шотландских чудищ, материализовавшихся в «сказке-картинке» русского иллюстратора модернистской эпохи, от мистического стихотворения символистки Гиппиус и «стихетт» иркутской авангардистки Хабиас до активистской мифологии русских скаутов в эпоху ужаса, семейных рассказов-сценок, детского фольклора беспризорников и пионеров 1920-х годов и через последние — назло всем советским запретам и сквозь горькие исторические травмы — назад в «высокую» культуру к творчеству писателей 1960-х годов и кинематографистов 1970 и 1980-х.

“Kommst nimmermehr aus diesem Wald!”, дорогой коллега.

1 Выражаю искреннюю признательность Михаилу Тумеле, Марку Липовецкому, Олегу Лекманову и Илье Кукулину за ценные сведения и замечания.

2 В окончательной редакции рассказа после слова «суршат» Казаков поставил слово «брякочуть».

3 В окончательной редакции: «стукнул зубами».

4 В 1962 году рассказ был включен в антологию «Золотой характер: сборник сатирических и юмористических рассказов».

5 Вяч. Завалишин в напечатанной в нью-йоркском «Новом русском слове» рецензии «Чеховская грусть и рассказы Казакова» проницательно указал на оригинальную интерпретацию писателем чеховской грусти и бунинской иронии. По мнению критика, именно последняя «спасает этот рассказ от идеализации утерянного русской деревней патриархального быта»: «В легендах, преданьях и поверьях русской деревни Юрий Казаков усмотрел не только “опиум для народа”, не только “род духовной сивухи” [известные «мемы» Карла Маркса и В.И. Ленина, — И.В.], но и крайне самобытную поэзию, какую-то особую национальную красоту». «Плоская и примитивная атеистическая пропаганда», пишет критик, борется у Казакова «не столько с народной темнотой и невежеством, сколько с фольклором, с устным творчеством русского народа, проникнутым поэтическим очарованием» (Новое русское слово. 2 июня 1963 года, № 18346. С. 8).

6 «У меня в рассказе “Кабиасы” парнишка все хочет с кем-нибудь поговорить о “культурном, об умном”, да так и не может — не с кем. Так и я» («Нева» [1986]. № 4. C. 81).

7 Тернова Татьяна. «Надо бы нам всем нравственно обняться...» (размышляя над страницами прозы Ю. Казакова) // Подъем. — 2003. — № 4.

8 Назаренко В. «Волшебная чернильница. Рассказ с привидениями» // Крокодил. № 33 (1961). С. 14–15.

9 Зинчук С. М. Хрущёвская антирелигиозная кампания 1954–1964 гг.: практическая реализация и результаты // Вестник КГУ. № 1 (2019). С. 71–75.

10 Показательно, что на публикацию этого маленького рассказа обратили внимание составители «Материалов и сообщений Исследовательского отдела Института по изучению СССР. — Institut zur Erforschung der UdSSR (1963), включившие его краткую характеристику в раздел, посвященный советским «Рассказам о сверхъестественном и прямой религиозной проповедью»: «Казаков, рассказ “Кабиасы”. Показан молодой спортсмен, советский активист, пропагандист атеизма, подвергшийся мистическому страху от ощущений потустороннего (“Знамя”, 1961, № 9); чтобы удовлетворить требования политического контроля, вводится выпитая героем кружка “кислого кваса”, предпосылка психопатического состояния (!)» (с. 119).

11 Пьянов А. Поездка в Берново. М., 1988. С. 29.

12 Лазарев Лазарь, Рассадин Станислав, Сарнов Бенедикт. Липовые аллеи: литературные пародии. М., 1966. С. 39.

13 Литературная газета. № 6 (1967). С. 16.

14 Казаков Юрий. Для чего литература и для чего я сам? // Вопросы литературы. № 2 (1979). С. 184–185.

15 Чунин Е. Сычевка и окрестные приходы в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время .

16 Андреева Вера. Дом на Черной речке. М., 1973. С. 15.

17 Там же. С. 43.

18 Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче. М., 1988. С. 190.

19 Воспоминания о В.И. Векслере. М., 1987. С. 249–250.

20 Вронский Б.И. На золотой Колыме: воспоминания геолога. М., 1965. С. 129.

21 Семенов Николай. Дневник моего деда Волга // XXI век. № 10 (2009). С. 85.

22 Пырегов Н. Привет, семидесятые! Рязань, 1999. С. 209.

23 Фольклорные сокровища московской земли. Т. 4. Детский фольклор. Частушки. М., 2001. С. 21, 153. В одном из писем конца 1930-х годов мать режиссера Андрея Тарковского в шутку назвала своего шестилетнего сына «настоящим хобиасом»: «Он смеется го-го-го, от души по-хобиасьи» (Волкова П.Д. Арсений Тарковский: Жизнь семьи и история рода. М., 2002. С. 106).

24 Высоцкий Аркадий. Хабиасы. Сценарий полнометражного художественного фильма

25 В мифологических словарях хабиасы отсутствуют. Единственное отдаленно напоминающее по звучанию название демонических персонажей встречается в суннитских кадисах, где слово «хубус» относится к джиннам мужского пола, а «хабаис» — женского.

26 См. указание на эту сказку как возможный источник рассказа Казакова в: Хабиас (Оболенская) Н. Собрание стихотворений. Изд. подгот. А.Ю. Галушкин и В.В. Нехотин. М., 1997. С. 57.

27 Трушкина А.В., Нехотин В.В. Отчетный сборник стихов группы иркутских поэтов // Сюжетология и сюжетография. 2020. № 2. С. 215.

28 Книжная летопись, 1918. Т. 12. С. 5.

29 См.: https://en.wikisource.org/wiki/More_English_Fairy_Tales/The_Hobyahs. Впервые эта cказка была опубликована в 1891 году в “Journal of American folklore” (vol. 4, pt. 1–2, p. 173–174) С.В. Праудфитом (S.V. Proudfit). Публикатор указал, что услышал ее в детстве в шотландской семье неподалеку от Перта и транскрибировал слово “hobyah” так, как его произносил сказитель. «Сила этой сказки», по словам фольклориста, заключалась в некоем замогильном монотонном звучании заклинания хобиасов и в ужасном призыве «посмотри (в) меня» (“look me”). Cами же эти существа, по словам публикатора сказки, напоминали духов в форме «холерной палочки» (буквально: «палочек запятой» — “the comma bacillus”).

30 Трушкина А.В., Нехотин В.В. Отчетный сборник стихов группы иркутских поэтов. С. 215.

31 Через приставку, означающую малый размер (hobgoblin, hobbledehoy). Donald O’Brien. On the Origin of the Name «Hobbit» // Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature: Vol. 16. No. 2 (1989). P. 34.

32 Трушкина А.В., Нехотин В.В. Отчетный сборник стихов группы иркутских поэтов. С. 222.

33 Дитрих Г. Конец и начало. М.—Л., 1929. С. 27. Об этом союзе см.: Кучин В.Л. Скауты России, 1909–2007: история, документы, свидетельства, воспоминания. М., 2008. Загадочное название этого тайного общества, строившегося как союз «индейских вождей», историк скаутского движения связывает с его основательницей — некой индианкой Ганьямада, воевавшей на Западном фронте в Германскую войну. Рискнем высказать гипотезу о происхождении этого экзотического имени. В нем, возможно, символически зашифровано название урочища «Ганина яма», в котором была захоронена царская семья, расстрелянная большевиками. Известно, что в 1919 году скауты участвовали в поисках останков царской семьи в этом руднике. В монархическом контексте этого секретного скаутского союза под хабиасами могли пониматься именно большевики. В 1926 году последние ленинградские скауты были разгромлены ОГПУ.

34 В.В. Каррик не принял большевистский переворот и в 1917 году эмигрировал в Норвегию.

35 Etkind Alexander. Stories of the Undead in the Land of the Unburied: Magical Historicism in Contemporary Russian Fiction // Slavic Review (2017). Vol. 68. № 2.

36 Звезда. № 8. 1964. С. 55.

37 В оригинале злобные существа говорят: “Hobyah! Hobyah! Hobyah! Tear down the hempstalks, eat up the old man and woman, and carry off the little girl!” (More English Fairy Tales. London, 1894. P. 120). Верную несчастную собачку в оригинале зовут Turpie.

38 Обухова Лидия. Заноза: страницы сердобольской хроники. М., 1961. Книга подписана к печати 24 июля 1961 года.

39 Любопытно, что в одном из народных пересказов этой страшилки собаку зовут Жучка... Несколько слов о «собачьей теме» у Казакова. Вместе с «Кабиасами» в сентябрьском номере «Знамени» вышел рассказ Казакова «Вон бежит собака!», который М. и А. Чудаковы считали своеобразным спутником «Кабиасов», выражавшим ту же «душевную скованность, человечность, будто погашенную на время в герое его оторванностью от природы, а проще говоря — от леса и луга, от обычной реки» (Чудакова М., Чудаков А. Искусство целого. Заметки о современном рассказе // Новый мир. Т. 38. № 1. С. 246). Герой этого рассказа механик Крымов едет в междугородном автобусе с печальной молодой женщиной с «рассветно-несчастным» лицом (ситуация, напоминающая коллизию эпизода в романе Обуховой). Слова «вон бежит бежит собака!» (однажды услышанные самим автором) становятся своеобразным заклинанием в этом рассказе.

40 См. в «Ежегоднике БСЭ» 1962 года: «Талантливыми произведениями заявила о себе в прозе литературная молодежь (Ю. Казаков, Л. Обухова, А. Поперечный, И. Лавров, Б. Дубровин и др.)» (с. 150).

41 Если искать реалистическое объяснение галлюцинации казаковского сторожа, то можно заметить, что само название поющих, как зайцы из леса в «Бриллиантовой руке», существ созвучно слову «каннабис» — конопля. Впрочем, не будем еще больше множить сущности и ограничимся предположением, что в реальном мире ночные визитеры, в которых палит пыжами Матвей, — что-то вроде детишек-хулиганов или, что еще более вероятно, местной разгульной молодежи, собирающейся ночами пошуметь и покуролесить: «под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядком <…> и песни заиграют». Уж не великорусской ли песней «Подь сюды» соблазняют Матвея «махонькие»: «Ходила-гуляла Молодая Воложаночка. / Кликала-гаркала Молодова Воложанина: / “Подь сюды, подь сюды, молодой Воложан, подь сюды! / Подь сюды, подь сюды, целовать девок подь сюды!»?

42 Шукшин В. До третьих петухов: сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума. М., 1980. С. 73.

43 Конецкий В. Ледовые брызги. Из дневников писателя. Л., 1987. С. 466–467.

44 История хабиасов здесь в общих чертах вписывается в историю творческого возрождения образов дореволюционного искусства – изобразительного и словесного – в советской детской литературе (например, английские по происхождению истории доктора Айболита или малышек из Цветочного и Солнечного городов).

45 Подробнее о литературном спиритуализме в реалистическую эпоху см. нашу книгу “Ghostly Paradoxes” (Northwestern University Press, 2009).

46 В 1990 году фильм получил приз жюри ВКФ «Дебют».

47 Вечер мультипликации в Театральном центре «На Страстном» // Радио Свобода. 21 февраля 2008 года. https://www.svoboda.org/a/436378.html

48 Петров Александр, Тумеля Михаил. Наука удивлять // Киноведческие записки. № 73 (2005). С. 111–112. Замечательно, что в шотландском фольклоре, по словам публикатора сказки, “hobyahs” напоминали “the bogies or spirits of the comma bacillus”.

49 Эту «партию», по словам Тумели, исполнили его однокурсники.

50 Вечер мультипликации в Театральном центре «На Страстном». В качестве лирического отступления замечу, что впервые посмотрел этот мультфильм в июне 2021 года в Принстоне под невероятно шумный музыкальный аккомпанемент (апофеоз любви и размножения) выползших из-под земли после семнадцатилетней спячки цикад. Если интересно, то эту цикадонаду можно послушать здесь:

51 “MAORI MUSIC Columbia Records New Process в исполнении Rotorua Maori choir”.

52 См. интересную гипотезу Олега Лекманова о преломлении феллиниевского образа велосипедиста с горящей фарой в «Ежике в тумане» («Из какого тумана вышел ежик Юрия Норштейна?»).

|