|

ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Об авторе | Илья Юрьевич Виницкий — доктор филологических наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета. Научные интересы — русская литература XVIII–XIX веков и история эмоций. Автор книг «Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (2009), «Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia» (2015), «Утехи меланхолии» (1997), «Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение Василия Жуковского» (2006), «Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура» (2017), «Переводные картинки: Литературный перевод как интерпретация и провокация» (2022), «О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного» (2022). Печатался в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Новый журнал», «Известия Российской академии наук». Сайт: https://slavic.princeton.edu/people/ilya-vinitsky. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Губамиртон: Советская “женская поэзия” 1960-х годов в двух сюжетах и c заключением» (2025, № 7).

Илья Виницкий

Три музы

«Стансы к Августе» Бориса Пастернака как ритмический палимпсест

Горит закат. На переплетах книг

Как угли тлеют переплеты окон.

К нему несут по лестнице сенник,

Внизу на кухне громыхнули блоком.

Борис Пастернак. Спекторский

Как много зависело от выбора стихотворного размера!

Борис Пастернак. Доктор Живаго

1.

Одной из старейших риторических формул в европейской литературной традиции является обращение поэта к Музе. В русской поэзии этот призыв постоянно используется с середины XVIII века как знак принадлежности (своего рода присяги) стихотворца к тому или иному классическому жанру, той или иной эстетической или идеологической традиции и/или — начиная с сентиментально-романтической эпохи — как куртуазное обращение к конкретной женщине-вдохновительнице. В русской литературной традиции такие ритуальные обращения создают особую лирико-мифологическую «тесноту поэтического канона» (кто из школьников моего поколения не писал сочинений на тему «образ Музы» у Пушкина или Некрасова?) и в некоторых случаях наполняются индивидуальным историко-литературным содержанием, характерным для описанной Харольдом Блумом стратегии поэтической борьбы амбициозного поэта за творческую самостоятельность: «Если его не превратят в жертву, сильный поэт должен “спасти” возлюбленную Музу от своих предшественников. Конечно, он переоценивает Музу, считая ее единственной и незаменимой, ибо как еще может он уверить себя в том, что он единственный и незаменимый?»1

В этой статье мы обратимся к случаю тайного поэтического рандеву «сильного поэта» с Музой, которой посвящали свои поэтические декларации его авторитетные предшественники. «Общим знаменателем» реконструируемого нами диалога будет ритмико-интонационная модель, введенная в поэзию зачинателем этой традиции.

2.

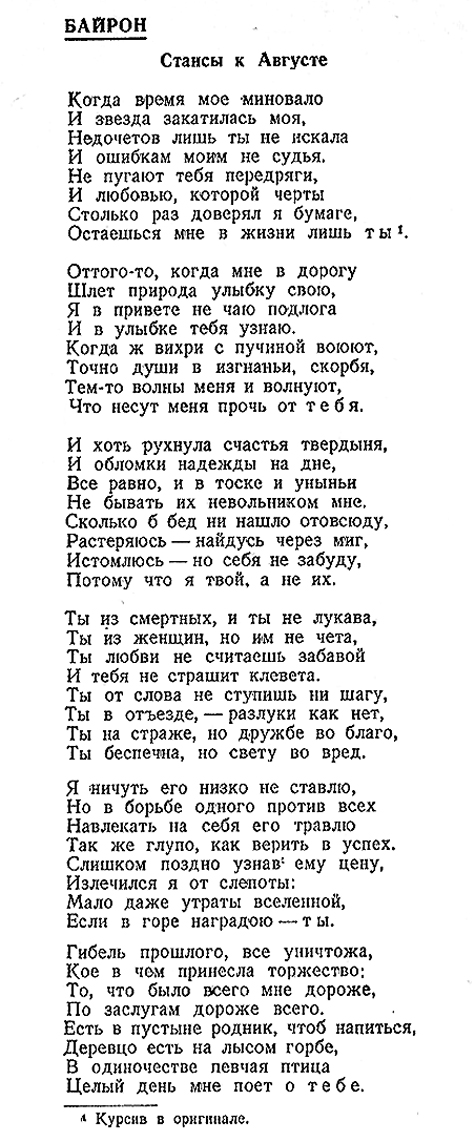

В августовском номере «Красной нови» за 1938 год выходит выполненный Борисом Пастернаком перевод «Стансов к Августе» Байрона («Stanzas to Augusta», 1816), написанный, как и оригинал, трехстопным анапестом. Приведем этот хорошо известный перевод по первой публикации (набор и пунктуация текста, как мы покажем ниже, важны):

Выбранное Пастернаком для перевода стихотворение принадлежит к числу самых известных произведений английского поэта. Эдгар По в «The Poetic Principle» (публ. 1850) выписал его целиком и назвал виртуозным с точки зрения версификации и совершенным по глубине мысли: «Едва ли найдется тема более возвышенная, способная вдохновить поэта. Это облагораживающая душу истина: человек не вправе жаловаться на судьбу, если в час бедствия с ним остается неизменная любовь женщины».

История происхождения стихотворения Байрона, посвященного сводной сестре Августе Ли (Augusta Maria Leigh, 1783–1851), поддержавшей его в самый трудный в его жизни период, постоянно включалась в публикации этого произведения и стала важной частью байроновского мифа, в котором преломились, в частности, «готические» слухи об инцестуальной связи поэта с единокровной сестрой. В «Стансах» и других лирических произведениях, адресованных к Августе, поэт, по словам известного исследователя английского романтизма Джерома МакГанна, обращается к ней как к «родственной душе во всех смыслах этого слова» — падшему созданию, «испытавшему “радость” и “горечь” общей “страсти” и способному также разделить понимание их положения». В лирическом сюжете Байрона, реконструированном исследователем, отношения с Августой основываются на «истине и верности (“trоth”)», а сама адресатка стансов выступает в роли антипода жены поэта — как «символ иллюзий и самообмана (его собственных иллюзий — и, возможно, ее тоже)». Соответственно, трагическое «знакомство поэта с горем», заключает МакГанн, исходит в байроновском мифе не от мужчины, а от «женщины, воплощающей собой страдание и боль»2. Очевидно, что этот лирический сюжет резонировал с «сестринской» темой и мотивом «женской доли», вечно ранящей душу поэта, нашедшими отражение в авторской мифологии самого Пастернака3.

3.

В 1940 году Пастернак включил свои «Стансы к Августе» в сборник «Избранных переводов» и привел в биографической справке о Байроне следующий лирический комментарий к стихотворению, написанный под камуфляжем марксистской (вульгарно-социологической) критики того времени:

«Августа Ли, сводная сестра Байрона, была ближайшим другом поэта. Ей он часто поверял свои самые задушевные мысли. В поэтическом наследии Байрона есть несколько стихотворных посланий, адресованных им своей сестре-другу. Напечатанные в этой книге “Стансы к Августе” были написаны Байроном в самый тяжелый период его жизни, в июле 1816 года. Созданию этих стихов предшествовал развод Байрона с женой, вызвавший скандал в светском обществе Лондона. Против поэта поднялась подлая кампания самой низкой клеветы со стороны аристократического общества. Причиной этой кампании была не столько “безнравственность” Байрона, который с презрением относился к ханжеской морали господствующих классов Англии, сколько его революционные выступления в литературе и на политическом поприще. Титулованные и нетитулованные правители Англии подвергли Байрона остракизму. Преследуемый клеветой поэт вынужден был покинуть Англию. “Не легко покидать отчизну, — писал Байрон в одной из своих поэм, — но еще трудней покориться и умереть”4. Он не хотел покориться лицемерным законам господствующих классов и тем самым обрек себя на изгнание. В этот период ломки всей его жизни, покинутый большинством прежних знакомых, Байрон особенно остро ощущал потребность в друзьях. Таким преданным другом, сохранившим верность Байрону тогда, когда самое его имя вызывало возмущение так называемого “светского общества”, когда почти все от него отвернулись, была Августа, которой он и послал свое стихотворение из Швейцарии, где он жил первое время после после фактического изгнания с родины»5.

Как давно уже было замечено, Пастернак в этом переводе переформатирует романтический лексикон оригинала в разговорно-взволнованную стилистику, свойственную ему самому: стилистических эквивалентов «недочетов», «не судья», «передряг», «как нет», «любви» (множественное от «любовь»), «деревца» и «лысого горба» (столь возмутившего Ахматову, по воспоминаниям Лидии Чуковской) у Байрона нет ни в одном глазу.

До Пастернака «Стансы к Августе» были полностью переложены на русский язык Александром Дружининым (1853) и частично Каролиной Павловой в стихотворении «К*** (Из лорда Байрона)» (1859). Появившийся уже после пастернаковского перевод стансов Вильгельмом Левиком (1952), гораздо точнее лексически, правильнее грамматически, но, если так можно сказать, «преснее» и отрешеннее пастернаковского. Левик передает мелодию и смысл, но не экспрессию байроновского стихотворения. Сравните, например, первую строфу из левиковского перевода, напоминающую чем-то романтические резиньяции Гейне (в его же переводе): «Хоть судьба мне во всем изменила / И моя закатилась звезда, / Ты меня никогда не винила, / Не судила меня никогда»6. Существенным отличием пастернаковского перевода от левиковского является ударение на личном местоимении «ты» в конце четырех строф — двух первых и двух последних. Это местоимение выделено в первой публикации разрядкой, объясненной сноской: «Курсив в оригинале» (Байрон использует возвышенное «thee», а не нейтральное «you»; в последующих публикациях перевода, начиная с издания 1940 года, разрядка снимается). Для сравнения: у Левика, фокусирующего свой перевод на первом лице («мне», «моя», «меня», «мой», «я», «нами», «корабль мой», «мной», «себя самого» и так далее), местоимение «ты» вынесено в финал строки лишь однажды («клеветы — ты») и еще в одном случае включено в составную рифму, нивеллирующую смысловую экспрессию оригинала («лгала ты — платы»).

Напротив, текст пастернаковского перевода представляет собой сложно сконструированный страстный монолог, обращенный к стоящей выше поэта героине-другу (само имя Августа происходит от слова «священная») и подчеркивающий ее особенный статус в жизни автора (показательно, что вместо байроновского «Tis of thee that I think — not of them» [«Ибо я думаю о тебе, а не о них»] у Пастернака подчеркивается принадлежность лирического героя героине: «Потому что я твой, а не их»). «Байрон или что иное было поводом для этих чудом выдохнутых строк? — спрашивал Андрей Вознесенский в эссе «Звездное небо» (1967). — Такая грусть, печаль такая. Какое нам дело?»

Но нам есть дело.

В предлагаемой работе мы постараемся показать, что Пастернак не только «опастерначивает» Байрона и создает собственное лирическое стихотворение, удачно вписывающееся в его творчество, но и включает свои «Стансы к Августе» в русскую поэтическую традицию, связанную с символистской темой Александра Блока. Механизмом такого подключения к блоковской традиции является, как мы полагаем, сознательная «настройка» переводчиком своего текста на ритмико-интонационную «волну» поэтического манифеста Блока «К Музе», открывавшего цикл «Страшный мир» 1913 года (а затем третий том сочинений поэта), написанного так же, как и байроновский оригинал, трехстопным анапестом7 и обращенного к страдающей женщине, утешений которой просит лирический герой-рыцарь. В нашей интерпретации пастернаковские «Стансы к Августе» представляют собой своеобразный ритмический палимпсест, подчеркивающий диалогическую по отношению к поэтическому мифу Блока позицию автора, высказанную, если воспользоваться его собственным стихом, пока он «с Байроном курил».

4.

Ключ к пастернаковскому эксперименту — в его метрике, сросшейся с центральной темой. Согласно М.Л. Гаспарову, к началу XX века в русском трехстопном анапесте сформировались «две “некрасовские” интонации (романтически-заунывная и реалистически-деловая “Что ты, сердце мое, расходилося…” и “Нынче скромен наш клуб знаменитый…”) и одна “блоковская” (“О весна без конца и без краю…”)». В стихотворении «К Музе» Блок скрещивает фирменный некрасовский «скорбный» анапест с некрасовской же темой поэтического служения. У самого Некрасова ни одно из стихотворений о музе не написано этим метром. Иначе говоря, Блок создает свой ритмико-тематический образец, в котором двенадцать раз обращается к заглавной героине на «ты».

В качестве намеренно провокативной иллюстрации нашей гипотезы о связи пастернаковского перевода с блоковским стихотворением, впитывающим некрасовскую ритмику и тему, попробуем соединить строфы двух этих текстов в центон — так сказать, пастерблок:

Есть в напевах твоих сокровенных8

Роковая о гибели весть.

Есть проклятье заветов священных,

Поругание счастия есть.

Оттого-то, когда мне в дорогу

Шлет природа улыбку свою,

Я в привете не чую подлога

И в улыбке тебя узнаю.

И когда ты смеешься над верой,

Над тобой загорается вдруг

Тот неяркий, пурпурово-серый

И когда-то мной виденный круг.

Ты из смертных, и ты не лукава,

Ты из женщин, но им не чета.

Ты любовь не считаешь забавой,

И тебя не страшит клевета.

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.

Мудрено про тебя говорят:

Для иных ты — и Муза, и чудо.

Для меня ты — мученье и ад

и т.п.

Разумеется, образ Музы у Пастернака не демоничен, и мистический парадоксализм Блока ему чужд. Но в том-то и дело, что настраивание Пастернаком своего текста на блоковскую «волну» является не мелодической реминисценцией, а полемическим по своей задаче приемом, напоминающим «тессеру» — одну из стратегий поэтического самоутверждения, описанную Харольдом Блумом, предполагающую антитетическое дополнение поэтом своего предшественника, выраженное в стремлении «сохранить его термины, но переосмыслить их»9.

5.

Замечательно, что сам Блок за несколько лет до написания «К Музе» обратился к байроновским «Стансам к Августе». Они процитированы в черновом варианте первого действия незаконченной символистской драмы поэта «Песня судьбы» (1908), опубликованном Павлом Медведевым в 1928 году. В основе коллизии этой драмы находятся отношения между женатым Германом и его мистической возлюбленной — роковой героиней по имени Фаина, выступающей в нескольких ипостасях — русской раскольницы, каскадной певицы с сомнительной репутацией и инфернальной цыганки с бичом, которым она ударяет Германа по лицу, «оставляя на щеке красную полосу». (Современники указывают на внешнее сходство Фаины в трактовке Блока с актрисой Н.Н. Волоховой.) В программном монологе, обращенном к «друзьям-недругам», уговаривающим героя вернуться к любящей жене10, Герман произносит:

«Вас, по-видимому, беспокоит присутствие Фаины около меня? ну, так знайте и слушайте (встает, поднимает бокал и читает, глядя в упор на Фаину):

Пусть минули и счастье и слава,

И звезда закатилась моя,

Ты одна не взяла себе права

Поносить и тревожить меня....

Пусть клевещут бесстыдные люди,

Помогая жестокой судьбе —

Не пробить им закованной груди:

Ей защитой — мечта о тебе.

Из людей — ты одна мне не льстила,

Между женщин — осталась верна,

Ты в разлуке меня не забыла,

Клеветам не вняла ты одна...

Средь обломков и дикой пустыни

Я без страха и гордо стою:

Не отбить им последней святыни

Не утрачу любовь я твою!

И пустыни той вид не печален,

И обломки те дороги мне,

И блестит из-под груды развалин

Бриллиант, невредимый в огне!

Бросает бокал. (с. 87–88).

Далее, как обычно в драмах Блока, следует описание разных реакций на поэтическую декларацию:

«Фаина. Как хорошо! ...

Второй друг. Очень недурно. Чьи это стишки?

Герман. Это — стихи Байрона.

Третий друг. Совершенно верно. Это — юношеское произведение Байрона. Позвольте познакомить вас с его происхождением. Стихотворение называется “Стансы к Августе” и обращено к сводной сестре Байрона...».

В комментариях к драматическим произведениям Блока указывается, что русский текст «Стансов к Августе» поэт заимствует из перевода А. Дружинина по венгеровскому изданию, находившемуся в его библиотеке11. При этом он сокращает дружининский перевод, выбрав «из 48 стихов 20, соединив их в четверостишия, сделав перестановки и изменив начальный стих: “Пусть минули и счастье и слава” вместо: “Хоть минули...”»12 Иначе говоря, перед нами своего рода авторизованная и интегрированная в текст произведения поэтическая вставка, представленная как тост на пиру в страшном мире (обратим внимание на перекличку «бриллианта невредимого в огне» с блоковским символом сокровища, лежащего на дне бокала-души, в «Незнакомке»).

Впоследствии, как мы полагаем, этот пересозданный перевод «Стансов» Байрона будет положен Блоком в ритмико-тематическую основу стихотворения «К Музе», где ангел Августа превратится в образ, родственный садо-демонической Фаине, исполнившей в драме 1908 года роковую «Песню о Судьбе» (вспомним байроновский зачин: «Though the day of my destiny’s over»):

Над красотой, над сединой,

Над вашей глупой головой —

Свисти, мой тонкий бич!13

О том, что Фаина из незаконченной драмы является прообразом блоковской сладостно-губительной Музы, попирающей, как Байрон, «заветные святыни», свидетельствует и стихотворный монолог Германа:

Ты отравила сладким ядом сердце,

Ты растоптала самый нежный цвет,

Ты совершила высшее кощунство:

Ты душу — черным шлейфом замела!

Проклятая! Довольно ты глумилась!

Прочь маску! Человек перед тобой.

Можно сказать, что эквиметрическим ответом «человека» (влюбленного поэта-рыцаря) демонически-прекрасной отравительнице и является стихотворение «К Музе», опирающееся на байроновский прототип в блоковской идеологической и эстетической огласовке:

Из людей — ты одна мне не льстила, Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.

Между женщин — осталась верна, Мудрено про тебя говорят:

Ты в разлуке меня не забыла, Для иных ты — и Муза, и чудо.

Клеветам не вняла ты одна... Для меня ты — мученье и ад.

6.

Вернемся к переводу «Стансов к Августе» Пастернака, не только персонализирующего, но и «облочивающего» английский оригинал. Заманчиво предположить, что поэт не просто переводил Байрона по оригиналу, но и отталкивался в своей версии от дружининского перевода этого же стихотворения (у Дружинина и Пастернака есть общий стих «И звезда закатилась моя», точно передающий оригинальный), но этот перевод запомнился ему не по венгеровскому собранию сочинений английского романтика, а по упомянутой выше медведевской публикации первого действия блоковской драмы, где «Стансы к Августе» цитировались в сокращенном виде и без указания на имя переводчика, что давало возможность приписать их самому Блоку. Заметим, что Пастернак, всегда интересовавшийся творчеством Блока, хорошо знал Медведева, в 1920-е годы бывшего литературным редактором его романа в стихах «Спекторский» (Д.Л. Быков14 со свойственной ему афористической легкостью назвал последний попыткой Пастернака «переписать Блока в мажоре») и «Охранной грамоты».

С помощью Блока Пастернак превращает байроновскую героиню в символическое олицетворение поэзии, принципиально отличающееся от предложенного в стихотворении его соотечественника-предшественника. Иначе говоря, мучительная инфернальная Муза русского символиста, восходящая к топике Достоевского и «проклятых поэтов», оборачивается у Пастернака спасительным ангелом-страдальцем в образе всепонимающей, как печальная жизнь природы, Сестры.

Выскажем осторожное предположение, что в биографическом контексте 1930-х годов одной из возможных сестринских «инкарнаций» байроновской Августы является любимая кузина и постоянная собеседница поэта Ольга Фрейденберг, которой он подарил сборник своих переводов 1940 года с подписью: «Дорогой сестре Оле, с обычным у близких чувством нежности, вины и недоуменья перед быстротою жизни» (курсив наш. — И.В.; к слову, Фрейденберг когда-то сама переводила Байрона — «Плач Тассо», 1919). Перевод «Стансов», как уже говорилось, был впервые опубликован в августе 1938 года, в конце последнего «тягостного лета» ежовщины, о котором потом вспоминала Ольга Фрейденберг (зимой этого года арестовали жену ее брата, а затем и его самого — он был расстрелян)15. Переписка поэта с сестрой зимой — летом 1938 года не сохранилась, но уже осенью Пастернак пишет Фрейденберг длинное лирическое письмо, в котором говорит о тяготеющей над их семьей анафеме, вспоминает общее «заколдованное» прошлое и беспросветную судьбу, разделившую их (как волны морские, в «Стансах к Августе»):

«Вот мы прожили эти десятилетья, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчаньи и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. <…> Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обреченья, в которое обе вместе со всеми все больше и больше попадали. В чьих вообще это было силах? Это и, вообще, что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете. Единственное, что можно было для душевного облегченья, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе. Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы более подобающие для радости и удовлетворенья. Но всякое вынужденное приближенье к фантасмагории, насколько еще далекое (!), кончалось для меня общим припадком»16.

Переживания поэта конца 1930-х годов (время создания «Стансов к Августе») хорошо иллюстрирует более позднее письмо к Фрейденберг, датированное 1 мая 1939 года, в котором он сообщает о своих семейных радостях, произошедших вопреки всему случившемуся в прошедшие «два страшных года» и «чем-то связанных и одновременных, полных самой невероятной символики»17. Здесь же он упоминает «еще какие-то благодеяния». В историческом плане таким волшебным знамением исторического масштаба Пастернаку, как и очень многим в тот период, могло показаться Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от 17 ноября 1938 года, положившее конец Большому террору. Еще раз подчеркнем, что образ байроновской Августы вовсе не обязательно был связан в его восприятии с Ольгой Фрейденберг, но совершенно очевидно, что этот образ осознавался им как синоним сестры-заступницы, играющий ключевую роль в его поэтической мифологии. Иначе говоря, поэзия для переписывающего Блока Пастернака не «мученье и ад», а «муза и чудо» родства со всем.

Такая религиозная надежда на родного ангела-хранителя и чудесные благодеяния в жутком мире становятся впоследствии одной из главных символических тем его романа.

7.

Подведем итоги. Текст «Стансов» Пастернака развивает его мифопоэтический сюжет о сестре-музе, написанный «поверх» блоковского поэтического манифеста, также восходящего к байроновскому дифирамбу Августе.

Этот полемический перевод представляет собой ответ сгущающемуся вокруг поэта «страшному миру», выраженный в форме благодарности родственной душе, а не саморазрушительного призыва к губительной музе с «некрасовским» анапестическим бичом в руках:

Гибель прошлого, все уничтожа,

Кое в чем принесла торжество:

То, что было всего мне дороже,

По заслугам дороже всего.

Есть в пустыне родник, чтоб напиться,

Деревцо есть на лысом горбе,

В одиночестве певчая птица

Целый день мне поет о тебе18.

Показательно, что именно в процитированных выше стихах Пастернака из «Стансов к Августе» Глеб Струве увидел предвосхищение поэтической характеристики Лары из романа «Доктор Живаго»19. Добавим, что восходящий к финалу байроновского стихотворения образный комплекс «дерево — холм — птица — любовь» реанимируется в сибирской части романа, где описывается одинокая рябина, росшая на горке, протягивая к самому небу «в темный свинец предзимнего ненастья» щитки своих ярких ягод. Зимние «пичужки», в лирическом описании Пастернака, садились на эту рябину, «медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали». Герой романа замечает, что «какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом», воспеваемым в народной песне лекаркой Кубарихой, с образом Лары в сцене побега из партизанского отряда: «Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые, и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы». Не будет преувеличением назвать этот лирический пейзаж еще одним возвращением к образу байроновской Августы, на этот раз ассоциируемой с героиней романа, «бросающей вызов» «бездне унижений» и воплощающей в слове «и творчество, и чудотворство» («Август», 1953).

Наконец, последнее — возможно, избыточное — замечание о «переписывании» Блока в творчестве Пастернака. В романе Юрий Живаго (как и его создатель в реальной жизни) задумывает написать статью о Блоке20, но потом решает, что никакой статьи «не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». Позволим себе включить в этот воображаемый ландшафт также удивительный пастернаковский «лысый горб» (встречающийся в русской и украинской топонимике термин21), отсылающий к «склону холма» в Вифлееме («Рождественская звезда») и, в свою очередь, напоминающий о грядущей Голгофе с ее демоническими ассоциациями и о чуде воскресения.22

В конечном счете анапестическое обращение Пастернака к музе-ангелу оказывается не столько присягой лирической героине его поэзии, сколько формой (формулой) индивидуального поэтического мироощущения, представленного в виде страстной реплики-монолога в споре с «сильным» предшественником на общую для них романтическую английскую мелодию. В 1964 году к этому лирическому «до самой сути» диалогу присоединится молодой Иосиф Бродский в цикле «Новые стансы к Августе», посвященном его музе Марианне Басмановой. Но это уже, как говорят уставшие от количества гипотез литературоведы, отдельная история (и другая музыка).

Выражаю глубокую признательность Л.С. Флейшману, К.М. Поливанову

и А.А. Самойлову за критические замечания и советы.

1 Блум Харольд. Страх влияния. Екатеринбург, 1998. С. 19.

2 McGann, Jerome, The Poetics of Sensibility. A Revolution in Literary Style. Oxford, 1998. P. 155.

3 См.: Жолковский А.К. О заглавном тропе книги "Сестра моя — жизнь" // Poetry and Revolution. Boris Pasternak’s My Sister Life. Ed. by L. Fleishman. Stanford Slavic Studies. Stanford, 1999. Vol. 21. P. 26 - 65.

4 Речь идет о финале XI строфы второй песни стихотворной повести «Лара» («Hard is the

Task their fatherland to quit, / But harder still to perish or submit»). Ср. эту строфу в переводе Г. Шенгели: «Один лишь Лара духом не поник. / Но тает круг ему послушных: он / Взамену тысяч — кучкой окружен — / Отборнейших, но плакать им пора / О дисциплине, презренной вчера. / Надежда есть: граница невдали, — / Туда уйти от смут родной земли / И унести с собой в чужую даль, / Изгоев гнев, отверженцев печаль! / Расстаться трудно с родиной своей, / Но умереть иль стать рабом — трудней».

5 С. 194.

6 Почему-то также вспоминается ария Кончиты из оперы «“Юнона” и “Авось”» Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского: «Ты меня никогда не увидишь, Ты меня никогда не...» и т.д.

7 Как убедительно показала Ольга Седакова, ритмические реминисценции нередки в поэзии Пастернака: «неспорящее включение в наличную, хорошо знакомую читателю по хрестоматийным стихам семантику метра — оказывается самым характерным для позднего Пастернака» // Седакова Ольга. Четырехстопный амфибрахий или «Чудо» Пастернака в поэтической традиции.

8 В публикации в «Русской мысли» первый стих был «Есть в твоих глубинах сокровенных» (т. 11. 1913. С. 1–2). Последняя строфа в этой публикации была исключена из канонического текста стихотворения: «И доныне еще, безраздельно / Овладевши душою на миг, / Он ее опьяняет бесцельно — / Твой неистовый, дивный твой лик» (там же).

9 Блум Харольд. Страх влияния. Екатеринбург, 1998. С. 19.

10 Кипнис Л.М. О драматической поэме Александра Блока «Песня Судьбы».

11 Байрон Д.Г. Сочинения. СПб., 1904. Т. 2. С. 29.

12 Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в 20 т. Т. 6. М., 2014. С. 586.

13 См. о демонической метаморфозе музы в творчестве Блока в: Anderson Pamela, The Muse and the Demon in the Poetry of Pushkin, Lermontov, and Blok. P. 185–195.

14 Минюст РФ считает Дмитрия Быкова иноагентом. — Прим. ред.

15 См. драматизацию эпистолярного диалога между поэтом и его сестрой-культурологом в пьесе-коллаже Натальи Ивановой «Фрейденберг, или Сестра моя жизнь» (Знамя. № 4. 2023).

16 С. 164.

17 С. 165.

18 В этом финальном ландшафтном видении Пастернак отступает от оригинала, где говорится о пустоши (waste), а не о холме (по МакГанну, образ фонтана в пустыне является одной из важных мифологем английского поэта). Пастернаковский пейзаж включает перевод «Стансов» в русский литературный контекст (образы дуба и поющего о любви голоса в байроническом стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу) и русскую фольклорную традицию песен о «древе жизни» (ср. «По вершине деревца да соловей песни поет» из свадебной песни).

19 Струве Глеб. Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака // Воздушные пути. Вып. 1. New York, 1960. С. 129.

20 В 1946 году сам Пастернак начинает писать статью о Блоке. Среди подготовительных материалов к ней сохранилась запись, посвященная блоковскому чувству свободы: «Мы назвали источник той Блоковской свободы, область которой шире свободы политической и нравственной. Это та свобода обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает большого творчества, о которой не дает никакого представления ее далекое и ослабленное отражение — техническая свобода и мастерство».

21 Термин «лысые горбы» используется Владимиром Набоковым в «Отчаянии».

22 Заметим, что С. Клычков в антипастернаковской статье «Лысая гора», напечатанной в «Красной нови» в 1923 году, предсказывает, что «Лысая Гора завтра станет Парнасом!».

|